鹿児島県鹿児島市加治屋町出身。本名は知久(ともひさ)。10歳の頃に父の転勤で北海道札幌市に移る。高等小学校を飛び級で卒業し、鉄道運輸の事務職に採用される。20歳の時にキリスト教に受洗。

小樽新聞記者となる。また牧師から英語を学び、その他、ドイツ語、フランス語、イタリア語、デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語、ロシア語を独学で修得し、翻訳の仕事も始める。クヌート・ハムスン、キルケ・ゴール、シグリ・ウンセット、ヨハン・アウグスト・ストリンドベリなどを原語から翻訳した。この頃、札幌農学校の教師であった有島武郎(10-1-3-10)と交流をするようになる。

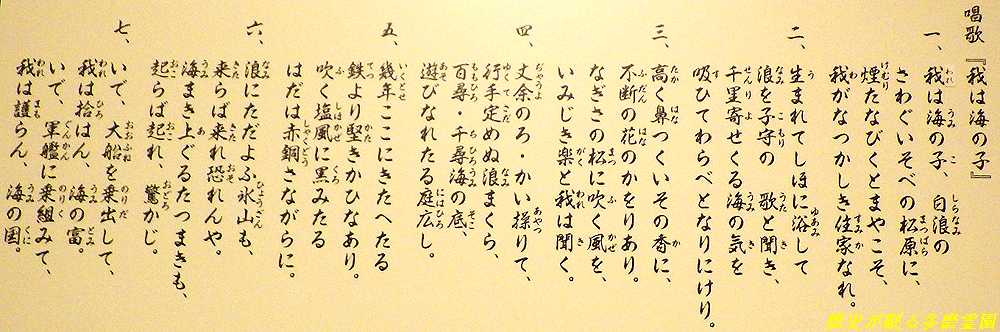

1908(M41) 文部省の新体詩懸賞に「海の子」(「われは海の子」)という詩で応募し佳作当選。これが、'14(T3)の「尋常小学唱歌」(第六学年用)に登場、以後、'43(S18)の「初等科音楽四」まで国定教科書に載り文部省唱歌となっている。しかし、本来歌詞は七番まであったが、戦後は三番までとなり、また国語学者で小学唱歌作詞委員長を務めた芳賀矢一が作者という説もある(宮原の原作を芳賀が改作したとする説が有力)。

上京し、'18(T7)『薤露に代へて』を雑誌「中央公論」に発表し出世作となる。'24 「世界文学」に参加。児童文学を童話雑誌「赤い鳥」にて発表を始め、54篇の作品を出した。童話集『龍宮の犬』『悪魔の尾』などを出版。

その後、1930年代より、雑誌「作品」に北欧文学、ロシア文学(ソビエト文学)を紹介。評論集に『北欧の散策』がある。疎開中に逝去。享年62歳。没後、蔵書は北海道大学附属図書館に寄贈された。

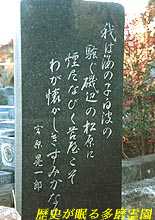

*墓石は和型「宮原家之墓」、裏面「昭和三十五年六月 宮原喜久 建之」と刻む。右面が墓誌となっており、宮原己子(S14.7.19歿・行年87才)から刻みが始まる。宮原晃一郎は行年は64才と刻む。

*墓所右側に「われは海の子」の1番の詩「我は海の子白浪の さわぐ磯辺の松原に 煙たなびく苫屋こそ 我が懐かしきすみかなれ」が刻む。裏面「明治四十一年文部省懸賞募集入選し、爾後文部省唱歌として愛唱される 昭和四十九年十月 妻 宮原喜久 建之」と刻む。

【われは海の子】

2022年3月19日から12月4日まで靖国神社の遊就館で「海鳴りのかなた」という特別展が催された。特別展の入口すぐに『唱歌・神楽にみる「海」への想い・祈り』と題したコーナーがあり、日本人に最も馴染みがある唱歌として、「海は広いな 大きいな〜」の『ウミ』の歌と、『われは海の子』についての解説があった。そこに掲載していた解説を踏まえ「われは海の子」について記す。

1908(M41) 小樽新聞記者時代の宮原晃一郎は文部省の新体詩懸賞に『海の子』(『われは海の子』)という詩で応募し佳作当選した。'10.7.14(M43) 文部省が初めて編集した尋常小学校の唱歌の教科書に『われは海の子』を含む27曲が掲載される。掲載された曲は全て日本人が作詞作曲したものであったが、文部省が組織した編纂委員会で合議したため、個々の曲の作詞者や作曲者は伏せられた。

『われは海の子』は、'14(T3)「尋常小学唱歌」(第六学年用)に掲載され、以後、'43(S18)の「初等科音楽四」まで国定教科書に載り文部省唱歌として広く歌われる歌となる。本来歌詞は七番まであったが、戦後は歌詞が削除され三番までとなっている。また長年『われは海の子』の歌は文部省唱歌としていたため、作詞・作曲者が不詳であった。

国語学者で小学唱歌作詞委員長を務めた芳賀矢一(はが やいち)が作詞者だという説も出た。しかし、'89(H1)宮原晃一郎の長女が、文部省の新体詩懸賞に『海の子』という詩を応募し佳作に入選したという資料を公表、父が作詞者であると主張した。このことは靖国神社の遊就館の展示解説にも書かれている。現在は、原作は宮原晃一郎で、改作したのが芳賀矢一だとする説が有力。なお、長女が公に発表する前に、多磨霊園の墓所には『われは海の子』の歌碑が宮原晃一郎の妻の喜久により、1974.10(S49)に建立されている。

*1932(S7)「新訂 尋常小学唱歌 第六学年」に掲載の歌詞。

第168回 われは海の子 宮原晃一郎 お墓ツアー

|