かごめを失った後の犬夜叉の、最も幸せな最期を妄想してみました。

テーマは看取り、看取られ。

そしてなんと!!ポンチョさん(がる屋様)に漫画を頂いてしまいました〜!

ウワアアア、書いててよかった!!

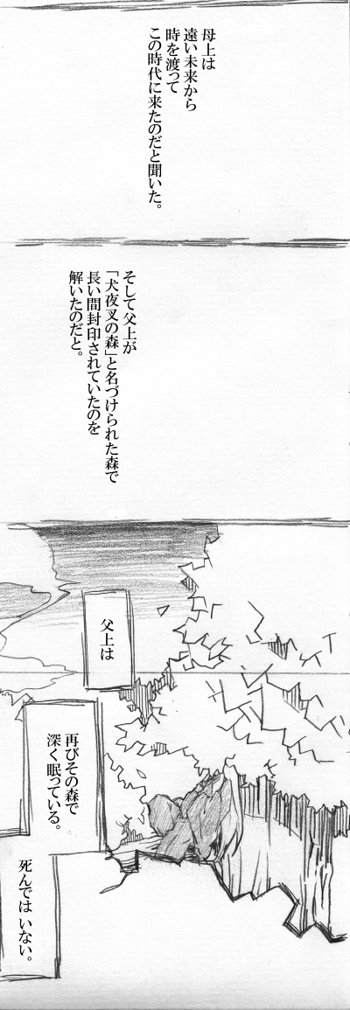

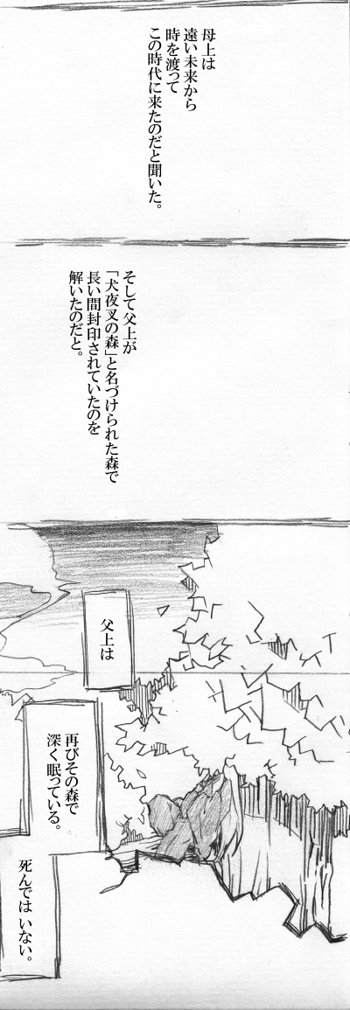

色々相談させてもらったりしていたのですが、その際に犬夜叉が眠りについた後の周囲(子供達)のお話と言うことで……。

一人占めするのは申し訳ないので許可を得て掲載させて頂くことになりました〜、あがとうございました!!

(クリックで大きい画像が見れます)

|

かごめは、どこもかしこも甘い。 甘くて、柔らかくて、温かくて、美味そうだ。 だから、聞いてみた。 「……なあ。おまえが死んだら、おまえの亡骸、食ってもいいか?」 食ったら美味そうだと思ったのも事実だったが、後から考えればそれは食欲からと言うよりも、もっと強い、独占欲から出た言葉だったのだと思う。 例え相手が炎や大地だとしても、かごめを渡したくはない。 肉も、骨も、全て。流れる血の一滴さえも残さず、自分のものにしてしまいたい ――――― 。 かごめは一瞬虚を突かれたように目を丸くして、それから、思案するように首を傾げた。 「んー……」 ――――― 怖がらせて、しまっただろうか。 一瞬不安になったが、彼女はすぐにふわりと笑った。 「いいわよ、って言いたいとこだけど、やっぱりダメよ」 「……なんでだ?」 「死んだら犬夜叉の一部になるって言うのも悪くないけど、やっぱり私は犬夜叉に人間の味を覚えて欲しくないから。だから、だーめ」 その柔らかな表情が、本当に美味そうだと思う。 くすくすと笑う声がする。 鈴を転がすように。 高すぎず、低すぎず、耳の優しいその声は今も犬夜叉の耳に焼き付いて離れない。 ――――― 彼女の亡骸は、荼毘に付してご神木の根本に埋めた。 さやさやと吹く風が揺らす緑の葉の影が、彼女の柔らかな黒髪を思い起こさせる。 彼女は今も、その白い腕を広げて犬夜叉を見守ってくれている ――――― 犬夜叉には、そう思えた。 彼女を喪った日のことは、今でも覚えている。 それは彼女が再び戦国の世に舞い戻ってから何十何度目かの、浅い春のことだった。 その前の年の冬の初めから体調を崩しがちになっていた彼女は、犬夜叉に看取られて眠るようにゆっくりと息を引き取った。 「…………」 いつから、こんな風だったのだろう。 抱き上げた身体は枯れ木のように細く、軽かった。 ずっと傍に居たのに気付かなかった ――――― 気付かせないようにしていたのか。 ふっくらと柔らかく滑らかだった頬はしわくちゃになっていたけれど、若かりし頃の面影を残して愛らしく、薄っすらと微笑んでいるようにさえ見えた。 ――――― 少し枯れた声で名前を呼ばれるのが好きだった。 目尻の皺を深くして笑う顔を見るのが好きだった。 もう二度と聞けない、見ることも出来ない。 まだほんのりと温かい身体から失われていく温もりを少しでも補おうとするかのように、犬夜叉はその細い身体を強く抱き締めた。 愛しい、ただ一人の女の亡骸を。 「………」 ぱたりと落ちた何かが手の甲を濡らして、それでようやく自分が泣いていることに気付く。 こんな風に涙を流すのは、何年振りだろう。 視界が滲んで彼女の顔が良く見えない。 覚悟、していたはずだった。 わかっていたはずだった。 半妖の犬夜叉と純粋な人間の彼女では寿命が違うことぐらい。 けれど、覚悟していて尚この喪失感は耐え難い。 何年 ――――― 否、何十年かぶりに人とは違うこの身を呪い、慟哭する。 「………かごめ……」 名前を呼んで、濡れた頬を次第に冷たくなっていく頬に摺り寄せる。 村の巫女として、母として、祖母として。かごめを慕う者は多く居たが、最期を悟ると皆が犬夜叉にその時を譲ってくれた。 だからここにいるのは犬夜叉と、彼女だけで。誰に遠慮をすることもない。 それは寂しがり屋で、けれど意地っ張りな良人の為に、彼女が最期に望んだことだった。 ――――― 欲の無い女だった。 否、小さな我儘はたくさん言った。 犬夜叉を困らせ、振り回すことも少なくはなかった。 けれど彼女は決して犬夜叉が本当に困るような我儘は ――――― 望むような我儘は、口にしなかった。 もし、彼女が望んでくれたなら。 犬夜叉と同じ時を刻みたいと言ってくれたなら。 犬夜叉どんな犠牲を払ってでもその望みを叶えただろう。 (或いは……) それを知っていたからこそ、彼女は何も望まなかったのか。 かごめははどこにでも居るような普通の、けれどどこにも居ない、そんな女だった。 ――――― 弔いは、人の流儀で。 けれど骨は、犬夜叉と彼女の希望で犬夜叉の森の奥深く、ご神木の根元に埋めた。 桔梗や楓の時のように長く村を護った巫女として祠を立て奉るべきだと言う者もいたが、彼女はそれを望まなかった。 犬夜叉と、二人きりで在ることを望んでくれた。 静かな、静かな森の奥で。 僅かに残した彼女の遺髪を胸に、犬夜叉は彼女が眠るご神木の下で目を閉じる。 春が来れば辺りには様々な花が咲き、夏の盛りを終えては舞い落ちる。 秋には木の葉が、冬には雪が降り積もり、視界を様々な色に染め変えていく。 過ぎる日々の殆どの時間を、犬夜叉はご神木の傍らで過ごした。 「…………」 ある日、何時ものように森に向かおうとして、犬夜叉はふっと足を止めた。 鼻腔に、どこか懐かしいような匂いが飛び込んできたからだった。 誘われるように足を向けた先、村外れの高台には何本かの桜が花を咲かせていた。 ――――― かごめが、好きだった花だ。 否、厳密に言えばかごめはどんな花も好きだったが、桜には特別思い入れがあったように思う。 『日本人はみーんな桜が好きって決まってるのよ』 ふっと、彼女の声が聞こえたような気がした。 『あぁ? なんだそりゃ』 返る声は自分のもので、呆れたような響きを含んでいる。 あの時は何を訳のわからないことをと思ったが、それは案外的を射ているのかも知れなかった。 薄紅色のあえかなそれがひらひらと舞い落ちる様は儚くも美しく、それでいてどこか凛として、胸を締め付ける。 「かご……」 後ろを振り返り、彼女の名前を呼ぼうとして ――――― そこに誰も居ないことに気付いた。 (…… ――――― どうして、かごめはここに居ないのだろう) 今年もこんなに綺麗に桜が咲いたのに。 (………どうして、おれはここに居るんだろう) かごめの居ない、この場所に。 どうして、どうして、どうして ――――― 。 「ッ……!」 叫び声を上げそうになって、犬夜叉は急いで森の奥へと向かった。 「……はっ、はっ……はっ……」 慣れた道を駆け抜け、ご神木の元に辿り着くと殆どへたり込む形で膝を付く。 そのまま倒れ込むように幹に身を預けた犬夜叉を、ご神木は柔らかく受け止めてくれた。 木肌は日光に温められて仄かに温かく、押し付けた耳に微かな、優しい水音が伝わる。 (……かごめはここに居る。でも、もう、どこにも居ない) ぱたり、ぱたりと、あの時の涙の様に温い雫が落ちてきた。 雨が降り出したのだ。 それはやがて数を増して、勢いを増して、犬夜叉の白銀の髪を暗く重く染めていった。 幾ら雨に打たれようとも、寒いと感じたことはなかった。 けれど今は、身体の芯が痛むほどに寒いと感じる。 寒くて、寒くて堪らない。 (………あいたい) もう一度、かごめに会いたい。 彼女の笑う顔が見たい。 声が聞きたい、あの優しい匂いと温もりを感じたい。 「…………」 本来であればそれは決して叶わぬ願いだが、犬夜叉は知っていた。 ――――― 彼女は、まだ産まれていない。 彼女はこれから先の、遠い、遠い未来に生まれてくるのだ。 低く垂れ込めていた雨雲が溜め込んでいた雨粒を落とし終えたのか、徐々に雨の気配が弱まる。 再び射してきた陽射しに濡れた緑の萌芽がきらきらと輝く様が眩しくて、重力に誘われるまま重たい瞼を伏せながら、犬夜叉は口の中だけで小さく呟いた。 (……あいに、行こう) これから生まれてくる、彼女に。 一目、逢うだけでいい。 遠くから見るだけでいい、声を聴くだけでいい。 彼女が生まれるのは、これから四百と数十年後。 半妖の犬夜叉を以ってしても辿り着けるかわからない、遠い未来だ。 けれど、迷いはなかった。 ――――― もう一度、彼女に逢う。 それだけを胸に、幾百、幾千、幾万の夜をご神木の下で微睡みながら過ごす。 子供達やその子供達がそう取り計らってくれたのか、犬夜叉の名を冠した森は偶の迷い子を除けば何時も静かだった。 けれど、時は移り変わる。 子供達が次々と老いて死に、その子供も、そのまた子供も死んだ。 血が途絶えることはなかったが、徐々に彼女と自分の匂いは他の雑多な匂いに混って薄れていった。 長い時が流れ過ぎて、犬夜叉や彼女のことを覚えている者も居なくなったのだろう。 徐々に森の中に人が入り込み始め、犬夜叉は眠る場所を変えることにした。 このご神木と枯れ井戸が彼女の生まれる時代まで存在することは分かっていたが、周囲の環境は変わる。 ここに自分が居座り続けていれば歴史が歪んでしまうかもしれないと思ったからだ。 だが彼女の眠るこの場所を遠く離れる気にもならず、犬夜叉は今はもうどこにも繋がることのない井戸の底で眠ることにした。 これだけは変わらず傍にある鉄砕牙を抱え、誰も近付けてくれるなと願った。 幾百、幾千、幾万 ――――― 。 数えきれないほどの昼と夜が過ぎだ。 時折懐かしい匂いが鼻を掠めることもあったが、犬夜叉はたった一つの望みを胸に眠り続けた。 目指す場所が、そうしなければ届かない程遠い未来なのだと知っていたから。 悠久の時が流れ ――――― やがて、犬夜叉の鼻に懐かしい匂いが飛び込んできた。 彼女のそれに似た、優しい匂いだった。 どくん、とずっと動くことを止めていた心臓が脈打った気がした。 冷えて石のように固くなった手足に徐々に血が戻り始める。 もうすぐ ――――― もうすぐだ、と思った。 彼女に似た優しい匂いは、忘れもしない、彼女の母親のものだった。 突如現れた犬耳の奇妙な男にさえ分け隔てなく微笑みかける、おかしな女だった。 彼女の、しなやかな強さはおそらくあの母親から受け継いだものなのだろう。 どくん、どくんと脈打つ心臓が痛い。 けれど、もう、少しだけ ――――― 。 ぶるりと身体を震わせると身体に降り積もっていた土や埃がパラパラと銀色の毛並みを滑り落ちて行った。 気が付くと、犬夜叉は白い大犬の姿になっていた。 嘗て見て兄の本性に少しだけ似た姿だった。 ひょっとしたら鉄砕牙が ――――― 父の牙が、力を貸してくれたのかも知れなかった。 この姿であれば、少しだけ。 ほんの少しだけ、彼女に近付いても許されるかもしれない。 懸命に身体の自由を取り戻そうともがく犬夜叉の鼻が、ずっと、待っていた匂いを捉えた。 「 ――――― !」 声にならない声が、からからに乾いた喉を迸った。 (………かごめ! かごめ! かごめ!!) 乳臭い匂いが混ざってはいたが、確かに彼女の匂いだった。 ずっと、待ち侘びていた匂いだった。 身体がまともに動くようになるまで随分時間がかかってしまったが、けれどそれは苦ではなかった。 遠くに在ったその匂いから徐々に乳臭さが取れて、一人で歩き回るようになったのか、近付いて来たり離れたりと動き回るようになった。 それを備に感じ取ることが出来たから。 何時の間にか頭上に施されていた封印を解き、重い身体を引きずるようにしてその隙間から外に這い出た犬夜叉は、白い鼻先でゆっくりと祠の扉を押し開けた。 ――――― 外の光が眩しく闇に慣れた網膜を焼く。 (あぁ……) やがて光に眼が慣れると、見慣れたご神木と、その根元で遊ぶ幼子の姿が目に飛び込んできた。 見覚えのない姿だったが、その横顔には確かに彼女の面影があった。 何よりもその身に纏う匂いは、犬夜叉がずっと求め続けていたものだった。 (かごめ……!) 音にならない声が聞こえたかのように、落ち葉で遊んでいた幼子が顔を上げて犬夜叉を見た。 きらきらと光る大きな栗色がかった眼が犬夜叉の姿を捉えてぱぁっと輝きを増した。 「……おっきぃわんわん!」 小さな唇が笑みの形に開かれて、舌ったらずな声が上がる。 何時の間にか詰めてしまっていた息を吐いて、犬夜叉は震える足を前へと踏み出した。 「……おっきぃわんわん!」 娘から眼を離したのはほんの一瞬だった。 神社の境内は比較的安全な遊び場所だ。 昔に比べれば人々の信仰心が薄れたとは言え、それでも心のどこかに八百万の神々への畏敬が刻み込まれているのか、それとも独特の清浄な空気の為か不埒な若者が入り込んでくることも少ない。 まだ幼稚園に入る前の娘が一人遊びをするのは何時ものことだった。 だから、油断があったのかもしれない。 気が付いた時にはどこから入り込んできたのか、白い大きな犬と娘が至近距離に対峙していた。 「……かごめ!」 立ち上がれば成人ほどの大きさがありそうな大型犬はそれだけで危機感を感じさせる。 手にした竹箒を投げ捨てて駆け寄ろうとしたが、けれど恐れを知らぬ娘はそれよりも早く大型犬の方へと足を踏み出した。 まだ覚束ない足元がふらついて、娘が前のめりに倒れ込む。 倒れ込んだ娘が鳴き声を上げて、それに刺激された大型犬が牙を剥いて ――――― そんな最悪の想像が脳裏を過ぎる。 けれど、娘の身体は最後まで倒れ込みはしなかった。 バランスを崩した身体を、大型犬が鼻先を差し出して押し留めてくれたのだ。 「………わんわん!」 ぱちぱちと大きな眼を瞬いた娘が、その首にしがみついてきゃっきゃと声を上げる。 それを受けて動じるでもなくゆっくりと頭を動かす仕草に足元から力が抜けた。 どうやら子供に危害を加えるような凶暴な犬ではないようだ。 「………」 それでも相手を刺激してしまわないよう、なるべくゆっくりと娘と大型犬に歩み寄る。 近くで見るとその犬が優しく、穏やかな金色の眼と銀色に近い綺麗な白銀の毛並みをしていることがわかった。 この辺りでは見たことのない犬だが、迷い犬にしてはあまりに美しい毛並みをしている。 「ママ、おっきなわんわん!」 嬉しそうに声を上げて抱きついてきた娘を受け止めながら、膝をついてそっとその背中に触れる。 「……あなた、どこから来たの?」 まるで問い掛けに堪えるように、白犬はゆっくりと瞼を伏せ頭を垂れた。 その美しい毛並みと大人しい態度から、野良犬ではなかろうと自治会に届け出てみたが、結局その犬の飼い主は分からなかった。 老犬なのか酷くゆっくりとした動きのその犬は、水と餌を与えてみると少しだけ水に口を付けた。 どうやら娘が気に入ったらしく、娘が庭に出ると近付いてきて見守るように傍に居た。 幾ら大人しそうな犬とは言え、普通なら幼い娘と遊ばせるのは躊躇うところだが、不思議と警戒する気が起きなかったのは、その犬があまりにも深く優しい眼を ――――― どこか、懐かしいような眼をしていたからかも知れない。 それから数日 ――――― 。 すっかり懐いて一緒に遊ぶようになった娘の腕の中でその犬は眠る様に息を引き取った。 娘はよくわからなかったのか初めはきょとんとしていたが、その犬が二度と目を覚ますことが無いことを教えるとその身体にしがみつくようにして大きく声を上げて泣いた。 夫と義父と三人で遺体を埋める段になって、その犬の首に長い毛並みに埋もれるようにして何か小さなお守り袋のようなものが下げられてることに気が付いた。 口を紐できつく括られたそれは、酷く古い物のようだった。 何か飼い主の手掛かりになるようなものが入っているかも知れない。 躊躇いつつもそれを解くと、中から出てきたのは和紙で束ねられた一房の白髪だった。 水気の抜けたそれは、元は癖のある柔らかな髪質だったのだろうと思わせる緩やかなウェーブを描いていた。 現代ではあまりこのような形で持ち歩くことはないが、所謂遺髪のように思えた。 「………大切な人の形見かも知れないわね」 何か酷く胸の締め付けられるような感覚を味わいながら、それを元通り袋に収めてその首に掛け直す。 遺体は、ご神木の根元に埋めた。 幼い娘も小さな手を土塗れにしてそれを手伝った。 ――――― それは奇しくも、四百と少し前。 遺髪の持ち主が ――――― 彼女が埋葬された場所と同じ場所だった。 遠い遠い国にお嫁に行った娘の部屋を掃除していたら、開け放していた窓からご神木が見えて。ふっと、そのことを思い出した。 それはかごめが物心つく前のほんの数日間の出来事で、すっかり記憶の底に追いやられてしまっていたのだけれど。 (……あの犬。犬夜叉君と同じ眼の色をしていたわね) 色だけではない。彼の少年が、遠く娘を見る眼差しとよく似た、どこか焦がれるような眼差しをしていたように思う。 近くに居る時は決して見せない、どこか眩しいような、それでいて愛おしいような。 「…………」 ひょっとしたら ――――― そう思ったが、今となってはそれを確かめる術はない。 窓辺に歩み寄り、空気を入れ替える為に大きく開いたままにしてあった窓に手をかける。 (……よく、ここから遊びに来ていたわね) ぶっきらぼうで不器用な、けれど優しくて情の深い少年だった。 井戸の向こう側には危険なことも多くて、かごめはいつも彼が護ってくれているのだと言っていた。 不安が無かったわけではない ――――― 二度と逢えない、その可能性が高いこともわかっていた。 けれど、それでも娘の背中を押したのは、娘に誰よりも幸せになって欲しかったから。 そして彼になら、きっとそれが出来ると思ったから。 何時の間にか窓から入る陽射しは傾き茜色を帯びつつある。 愛しい娘とその伴侶の幸福を祈りつつ、彼女はそっと窓にかかる淡いピンク色のカーテンを引いた。 ― END ―

|

|

人間のかごめは絶対に犬夜叉より先に逝く。 かごめを失った後の犬夜叉の、最も幸せな最期を妄想してみました。 テーマは看取り、看取られ。 そしてなんと!!ポンチョさん(がる屋様)に漫画を頂いてしまいました〜! ウワアアア、書いててよかった!! 色々相談させてもらったりしていたのですが、その際に犬夜叉が眠りについた後の周囲(子供達)のお話と言うことで……。 一人占めするのは申し訳ないので許可を得て掲載させて頂くことになりました〜、あがとうございました!!

(クリックで大きい画像が見れます) |