2000年度 立命館大学文学部地理学科地理学専攻卒業論文

「高等教育水準の地域格差―大学への進学行動を中心に―」

目次

第1章 はじめに

第1節 問題の所在

第2節 従来の研究動向

第3節 本研究の目的と方法

第2章 都道府県レベルでの高等教育水準の地域格差

第3章 大学立地の変遷

第4章 進学移動に見る高等教育

第1節 大学の自県内収容率

第2節 大学進学の移動パターン類型

第3節 大学進学者の都道府県間移動パターン

第5章 進学移動の要因分析

第1節 要因分析の方法

第2節 要因分析の結果

第3節 隣接性の検証

第6章 おわりに

本文

第1章 はじめに

第1節 問題の所在

教育がいかなる社会問題を有するものとして扱われているかは、川田によって検討されている1)。その結果によると、いわゆる校内暴力やいじめなどといった個別的事象としての問題と、それらをとりまく構造的な問題という2つの次元の存在が明らかになった。この中で川田は、とくに後者の次元に教育に対する社会地理学的研究の有用性を見いだしており、筆者も同様に考えている。すなわち、教育がいかに社会的な空間の編成や地域格差の生産・再生産に影響を及ぼしているのかを明らかにすることが研究の課題である。

わが国において、教育は機会均等の理念のもとに著しく普及し、特に第二次世界大戦後の経済成長期から核家族化・少子化が進む現在に至るまで、教育水準の上昇すなわち高学歴化の進展に伴って、生活水準の向上、就業構造の変化がもたらされてきた。その一方で、社会的階層構造の顕在化、中心・周辺地域間の所得格差・資産格差の拡大といった問題が発生しており、教育はこの社会的階層構造を再生産する役割を担うものと認識されてきている。このことから、地域社会の構造的差異を測定する1指標として教育水準を用いて、社会的階層構造の地域格差の把握を行うこと、および地域格差の発生メカニズムを考察することに研究の意義を見いだすことができる。

また、今日では特に地方都市において文化的水準を高めるために大学誘致が重要施策とされており、この面においても教育を地理学的な問題として捉えることは意義のあることである。

第2節 従来の研究動向

人文地理学において教育を取り扱った研究の動向に関して、教育の社会地理学的研究、社会地理学と教育社会学の接点について川田が論じている2)。その中で、教育に関する地理学の研究テーマは、教育の地域格差を経済の地域格差などと同様にとらえ、教育の地域的不平等が地域やそこに居住している人々にどのような影響を与えているのかを考察の主な対象とする社会地理学的研究と、教育施設の立地問題を中心として教育を行政的立場からとらえ、教育供給者の側にたった教育サービス研究の大きく2つの研究動向に大別されている3)。

教育サービスの研究では、教育政策の立案・実施にあたっての空間的諸問題の研究がなされ、具体的には教育機会の分布と多様性の研究、教育的イノベーションの拡大・拡散の研究、学校の立地原理および通学圏の研究、教育サービスの地域性の研究などが行われてきた。社会地理学的研究では、教育・能力水準の空間的差異の研究およびそれらと経済・社会の空間構造との相互作用の研究などが行なわれてきた。

こうした従来からの研究は主として海外での動向であり、わが国で教育を取り扱った地理学的研究では、通学区域の研究4)および学校統廃合に関する研究5)が主である。しかしながら、これらの研究は教育サービス自体の空間的側面を考察するというよりは、教育サービスを媒体として形成される地域社会の空間的側面を研究対象にしてきたといえる。このほか、通学圏および教育機関への流入圏を考察した研究や人口移動研究の枠組みでの進学流動などの研究6)も見られる。

一方、わが国において教育を社会地理学的視点で取り上げた研究は少なく、教育水準という面から考察した川田の一連の研究7)は興味深い。また、教育水準を扱った研究は地理学以外の分野、特に教育学や社会学の分野で多くの蓄積があるが、地理学的に捉えたものは川田の研究以外にはほとんど皆無である。

第3節 本研究の目的と方法

以上のように、わが国で教育を対象にした地理学において、従来地域格差といった見地から教育を扱った研究は非常に少ない。その中で、川田が高等教育水準の地域格差を中心に研究を行っており、教育水準の中心―周辺格差構造をマクロレベルとして全国で8)、ミクロレベルとして長野県佐久地方と高知県で9)明らかにしている。しかしながら、川田が行ったマクロレベルの研究は、資料の都合上1980年(昭和55年)の分析が中心であり、また1970年との比較という10年単位での時系列変化を見ており、現在の教育水準の地域格差を考える上で、1990年代の急速な時代の流れを受けて短期間でどのように教育環境が変化しているかを考察することが必要である。また、進学移動に関する要因分析をすることも、社会的な空間の編成や地域格差と教育水準の地域格差との関係の把握には必要不可欠なものと考える。

そこで、本研究では川田が研究を行った1980年からの変化を中心に、1990年代の教育環境の変化と、それに対応する教育水準の地域格差について検討することを目的とする。その分析対象は、川田の研究と比較可能なように大学を指標として行うものとし、都道府県を基本単位として研究を行った。

具体的に研究方法について述べておくと、まず第2章では、本論の研究対象とした大学卒業者の都道府県レベルでの高等教育水準の地域格差を明らかにし、地域格差の検討の基礎とする。大学卒業者にみる地域格差は、中等教育からの進学者の選択、大学入学時の人口移動を伴う進学移動、大学卒業後の就職時の移動、就職後の住居移動および転職移動の4段階によって引き起こされると考えられるが、この時進学移動は大学立地の地域差に大きく影響させるものと考えられる。そこで、第3章において大学立地の地域差を明らかにし、その後第4章においてこの4段階のうち、より広域的な人口移動を伴い、大学立地の地域差がもっとも影響すると思われる大学への進学移動の段階を中心的に分析する。さらに第5章において、進学移動の要因分析を、簡単にではあるが重回帰分析の手法を用いて試みる。最後に第6章において、第2章から第5章までの結果をまとめ、わが国の高等教育水準にみられる地域格差がいかなるメカニズムで発生しているのかを考察し、まとめとする。

本論での基礎資料としては、国勢調査報告と文部省の発行による学校基本調査報告10)を主に使用した。学校基本調査報告は毎年行われている調査であり、1990年代の変化を見るにあたっては主にこれを使用した。さらに、副次的な資料として、文部年鑑や各大学の沿革史などを使用した。また、第5章の重回帰分析における各変数にはこれ以外にいくつかの資料を用いたが、それについては各変数の説明において記した。

なお、国勢調査報告を使用する制約上、時系列的変化の把握は各資料の最も整っている1990年を中心として、10年ないし5年ごとの比較を中心に行うこととした11)。

第2章 都道府県レベルでの高等教育水準の地域格差

都道府県レベルにおける高等教育水準を1990年の大学卒業者指数12)によって見ると、指数が1.0を超えるのは東京、神奈川、千葉、埼玉といった南関東の大都市圏を形成する都県と、大阪、京都、兵庫、奈良といった近畿の大都市圏を形成する府県に限られ、これらの都府県が高等教育水準から見た中心地域を形成している(第1図)。この中でも、東京都の指数は1.81であり、著しく集中している。上記の都府県以外はすべて指数が1.0以下であり、高等教育水準から見た周辺地域を形成している。特に宮城県を除く東北地方および九州地方の長崎・宮崎・鹿児島各県では指数0.6以下と著しく低くなっている。しかしながら、愛知、広島、福岡などといった広域中心都市を有する県では2大都市圏に次いで高い値を示しており、中間地域として地方中心地域を担っている。宮城県も指数が0.79であり、東北地方における地方中心地域となっている。

次に、大学卒業者指数の1980~90年間の変化についてみると、多くの県で若干の上昇傾向にあるが、大きな変化としては大都市圏外縁部である栃木、群馬、山梨、岐阜、三重、滋賀などの県が比較的高い値で上昇し、逆に東京、千葉、大阪、京都など大都市圏中心部の都府県は指数低下の傾向を示している。特に、東京都では依然として高い指数を示しているものの1.99(1980年)から1.81(1990年)に低下している。これは、全国的な高等教育水準の上昇と、大都市圏外縁部への人口移動に伴うものであり、この傾向は若干弱まってはいるものの1970~80年の変化13)と同様の結果である。

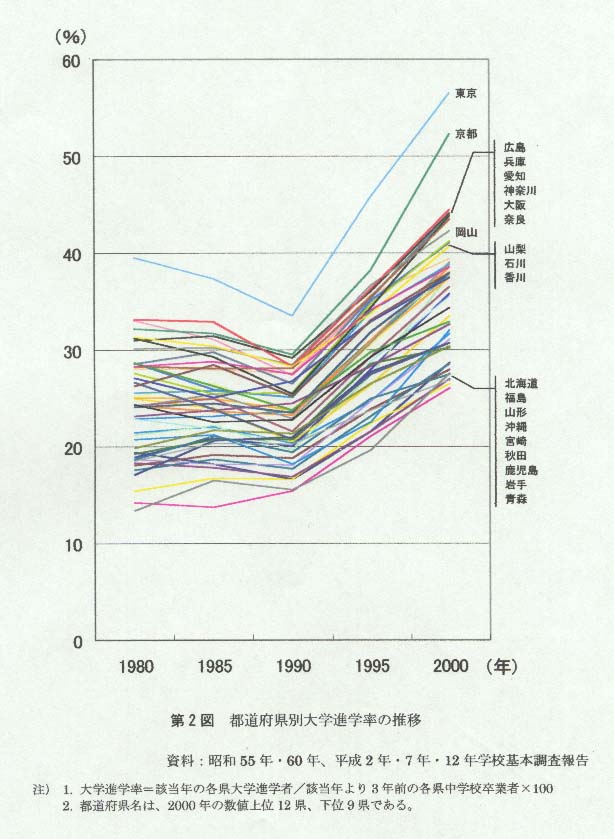

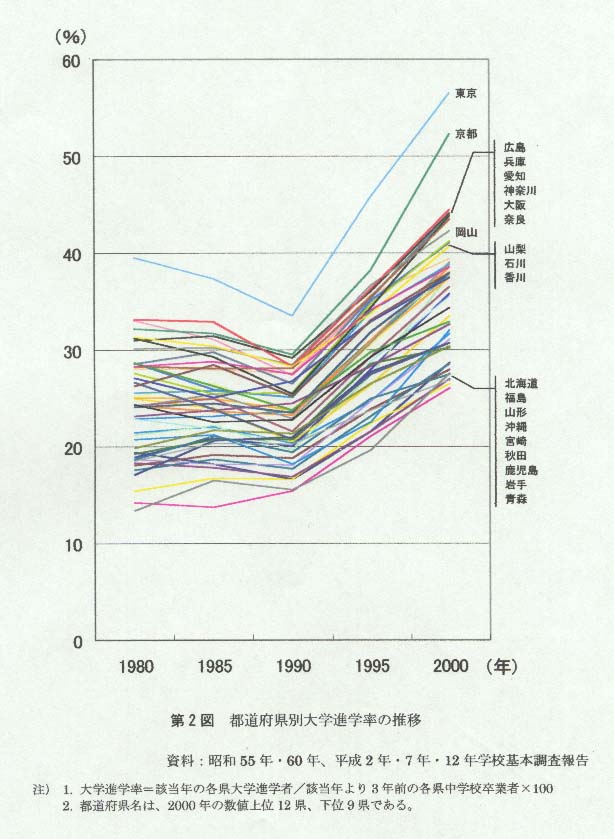

一方、大学進学率の地域格差を見ると、1980~90年は全国的に進学率が横ばいもしくはやや低下傾向にあり、進学率の地域格差は縮小しているが、90年代に入ると進学率は全国的に急増し、地域格差は再び拡大する傾向にある(第2図)。特に、東北地方や九州地方などの周辺地域で進学率が低く、進学率の伸びも小さくなっている。逆に、東京、京都、大阪など2大都市圏やその周辺地域で概して進学率が高くなっているが、千葉、埼玉や北関東3県では進学率がさほど高くないなど若干複雑な状況である。また、中四国地方の広島、岡山、香川や、北陸地方の石川、富山、福井など、地域的に進学率の高い県があり、一概に進学率の高低がそのままその地域人口の高等教育水準に反映するのではなく、進学移動などを通して高等教育水準が形成されると考えられる。それでも、進学率の伸びは概して大都市圏やその周辺地域の都府県で高く、周辺地域で低いという地域格差が広がりつつあるといえるだろう。

なお、1990年に進学率が全国的にやや下がり、地域格差が縮小した背景には、国の高等教育計画でも指摘されていた1992年をピークとする18歳人口の急増と、そのための高等教育機関の量的整備が追いついていなかったことが影響したと考えられる。さらに、その後の進学率の上昇は、1992年までの量的整備のうちの恒常的な定員増と、18歳人口の急減が影響したものと思われる14)。

第3章 大学立地の変遷

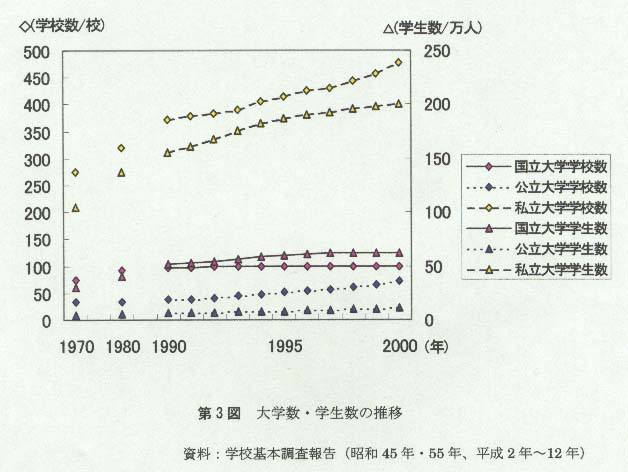

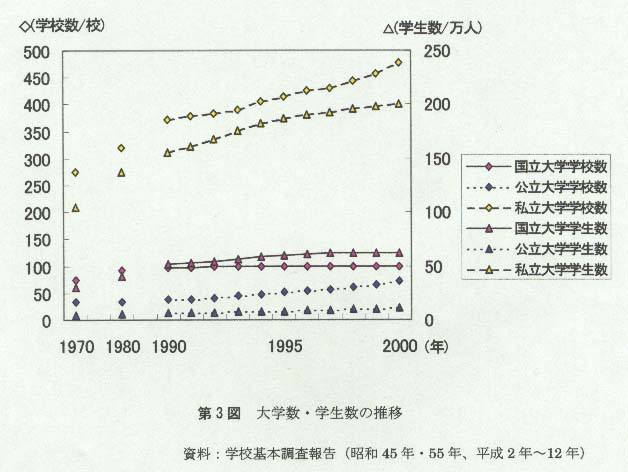

ここでは、簡単に1990年代の大学立地の変遷を見ていきたい。第3図からわかるように、1990年代の学生数の増加はその大部分が私立大学の増加からきている15)。1990年以降2000年までに36都道府県で私立大学の新設があり、その数は106校に昇る。これは1980~90年間の増加数53校を大きく上回っている。この1990~2000年間の私立大学増加106校の中で、増加数が3校以上でその増加率が125%以上の県は、北海道、栃木、埼玉、千葉、新潟、静岡、愛知、岡山、広島の9県であり、増加数の約半数にあたる52校がこれらの県の大学である。これらの県は、ほとんどが前述した大都市圏外縁部や地方中心地域にあたり、その地域の大学卒業者率にも影響を与えるものと考えられる。逆に関東1都6県の増加数は全体の増加数の25%弱であり、その中に栃木、埼玉、千葉が含まれることを考えると、私立大学の立地が都市圏外縁部を含む周辺地域に多くなっていることがわかる。

次に、国立・公立大学のであるが、まず国立大学は1980年から2000年の間で6校しか増加していおらず、マクロレベルでの地域水準に大きな影響を与えたとは考えにくい。公立大学は1980年から2000年で38校の増加している。その内の33校が1990年以降の増加あるが、1つの県で3校以上新設のある県はなく、東北地方や中部地方、九州地方など、比較的大学卒業者率の低い県にも新設がみられる。南関東、京阪神での新設が合わせて5校だけであることを考えると、公立大学の立地も相対的に周辺地域が多くなっていることがわかる。

以上の傾向は、国による高等教育の計画的整備が影響しているものと思われる。大きな整備計画としては、1984年の大学設置審議会による「昭和61年以降の高等教育の計画的整備について」、さらには1993年の大学審議会による「平成5年以降の高等教育の計画的整備について」があげられる。国の計画では、1986年以降1992年までは18歳人口増加に対応するための量的整備を図るとともに、大都市への大学等の集中を抑制し引き続き地方に重点を置いた整備をし、その後1993年以降は18歳人口の減少を考慮して大学等の新増設・定員増は原則抑制するが、首都圏、近畿圏、中部圏以外では弾力的に運用するとしていた。計画では、大学の地域配置についての是正を図ることや、情報、社会福祉、医療技術などニーズの高い特定分野に関してはそのニーズに応じた人材育成に対する配慮をする16)他、大学等が地域における文化の中核の一つとして地域の文化・産業の発展に寄与することも考慮され、特に地方中心都市およびその周辺地域における大学等の整備が重視された17)。このような国の高等教育の整備計画を背景に、1990年代には大学の立地が上述のように都市圏外縁部や地方中心都市を中心とした周辺地域に多く起こってきたものと考えられる。

第4章 進学移動に見る高等教育

第1節 大学の自県内収容率

各都道府県の大学の自県内収容率18)と進学移動パターンを1980年、1990年、2000年の各年について類型化19)した(第1表)。まず、1990年の自県内収容率から見ると、自県内収容率が100%を超えるのは東京、京都、大阪、北海道、宮城、埼玉、神奈川、石川、福岡の9県であった。これに次ぐ高い値(50~100%)を示す県は23県あり、1970年の7県、1980年の14県からは大幅に増加している。これには、高等教育水準の地域格差のところで述べた南関東と京阪神の2大都市圏と広域中心都市を有する中間地域がすべて含まれており、全国的に収容率が増加しているものの、依然として大学が都市圏に集中していることがわかる。

1980年と1990年の自県内収容率を比較すると、収容率の高かった東京、愛知、京都、大阪各府県で収容率が低下し、その他の県では上昇しているので、1970~80年の大学分散化の傾向20)が引き続いているものと思われる。しかし、1990年と2000年の自県内収容率を比較すると、東京、京都では依然として低下が続いているものの、大阪、愛知をはじめ、千葉、埼玉、滋賀といった関東地方や近畿地方などの大都市やその周辺地域の県で増加が見られる。また、東北、山陰、九州地方などの周辺地域の県では、1990年頃までに増加していた収容率も再び低下している県が多数あり、1990年代に入って再び大都市圏やその外縁部の県、そして広域中心都市を有する地方中心県に大学立地が集中し、周辺地域との格差は拡大してきているといえる。

また、特に注目すべき県として滋賀が挙げられる。滋賀は1990年の収容率30.8%に対して2000年は105.2%と他県に類を見ない上昇を示している。この間に滋賀県内に新設された大学は資料上公立大学1校、私立大学2校である21)が、これら新設校の影響以上に、京都に本部を置く龍谷大学が1989年大津市に、立命館大学が1994年草津市にキャンパスを新設した影響が大きいと思われる。

滋賀をはじめとして、神奈川や埼玉など、近年は大都市に本部を置く大学がより広大な敷地を求め大都市外縁部に新キャンパスを展開する大学が増えており22)、このことが大都市周辺地域の大学の収容率を高める1つの要因になっていると考えられる。

第2節 大学進学の移動パターン類型

大学への進学移動23)のパターンを第1表に示すように流入型、地域型、流動型、流出型の4つに大別した。1990年の進学移動パターンを中心に見ると、占有率50%未満、つまり新入生のうち県外からの流入者が半数以上を占めることになる流入型には東京、宮城、福岡の各都県が含まれ、また同様に占有率50%未満になる流動型で収容率が100%以上なのは京都、埼玉、神奈川、石川、大阪の各府県であり、これら高い収容率をもつ都府県が高等教育機関の吸引中心として他県からの大学進学者を吸収していることがわかる。また、流動型にはほとんどの県が含まれるが、前記の埼玉、神奈川、京都、大阪各府県をはじめ、千葉、兵庫などといった南関東、京阪神の大都市圏にある県では収容率がやや高く、東京を中心に埼玉、千葉、神奈川といった南関東都市圏や京阪神都市圏では都市圏内地域相互間の進学流動が強いことが推測される。また、地域型には1990年では北海道、愛知、沖縄の各県が含まれ、さらに2000年では福岡県も含まれるが、これらは2種類に大別できる。1つは北海道や沖縄のように、他地域と地理的な隔たりがあるため、県内完結型の進学パターンを形成しているものと思われる。もう1つは愛知、福岡のように、広域中心都市を有し他県からの吸引中心にはなっているものの、周辺の県に比べ相対的に人口が多く自県完結型に近いため、類型的には地域型に分類されるものである。

進学移動パターンを、1990年を中心に1980年と2000年との変化を比較すると、最も注目すべき点は、1980年に7県あった流出型が1990年には愛媛県だけになっているにもかかわらず、2000年には再び7県へと増加していることである。これは、前述の通り1990年までは大学の分散化傾向がうかがわれていた時期であったが、1990年代に入り再び大都市圏や広域中心都市を有する県周辺に大学立地が集中し、結果的に一度は自県からの進学流出が減少した県においても、再び大都市圏や広域中心都市などへの進学流出が増加したものと考えられる。

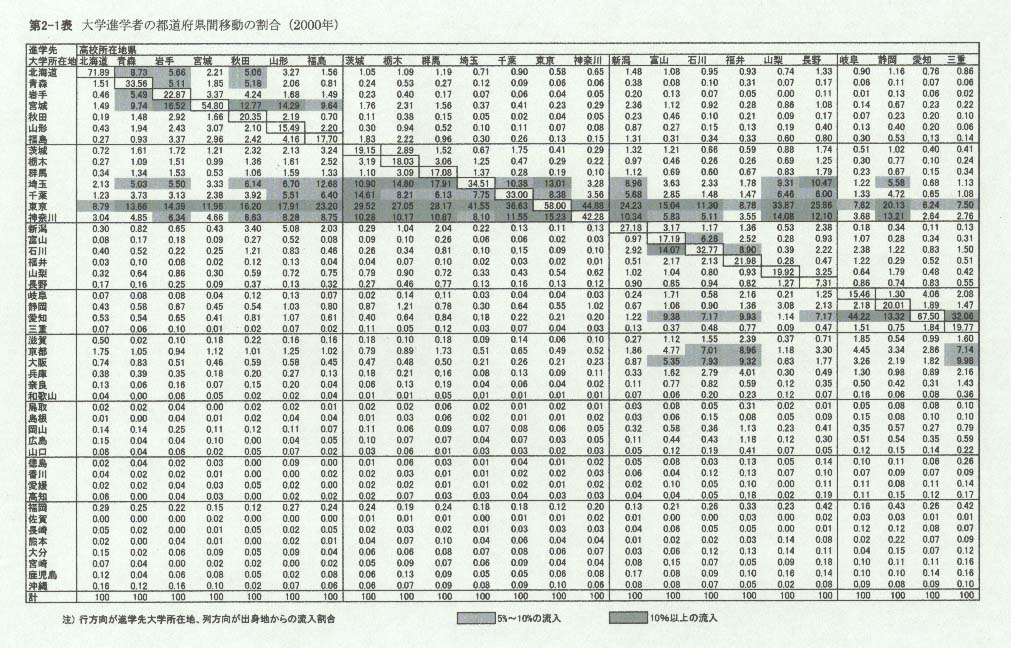

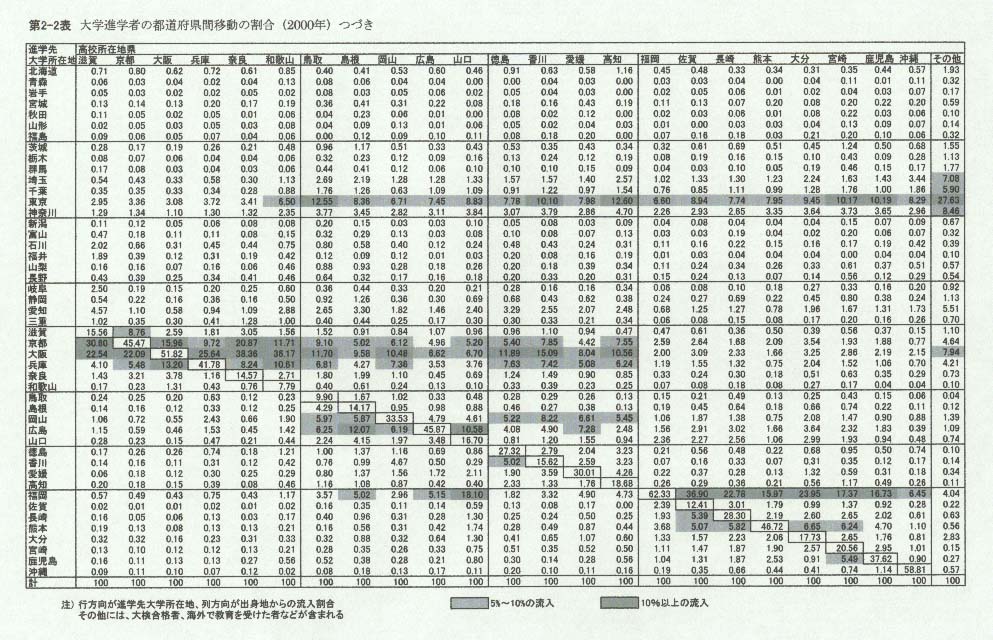

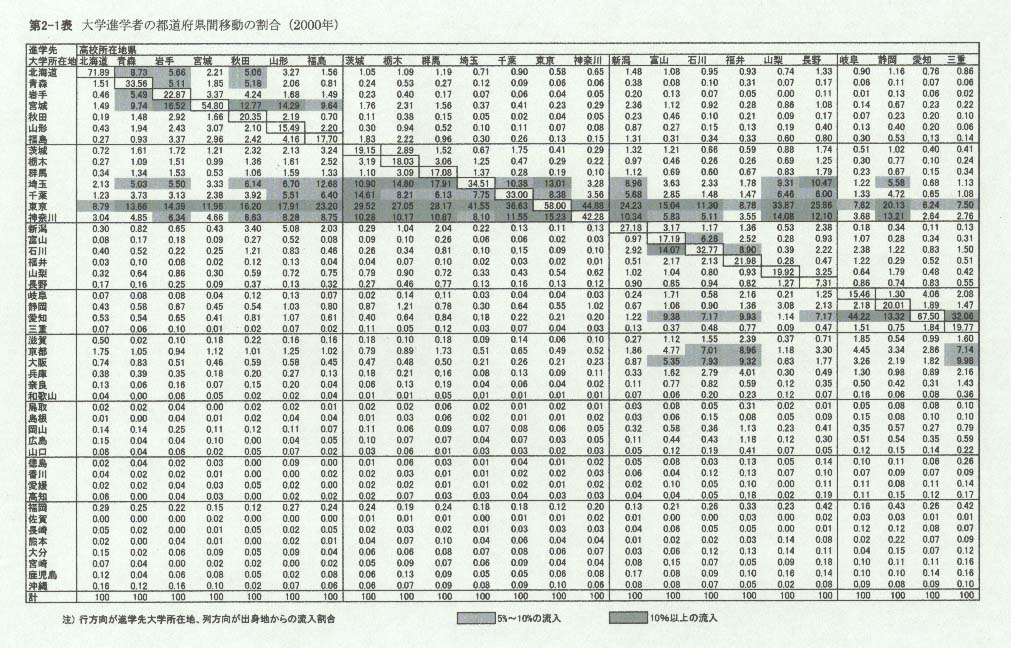

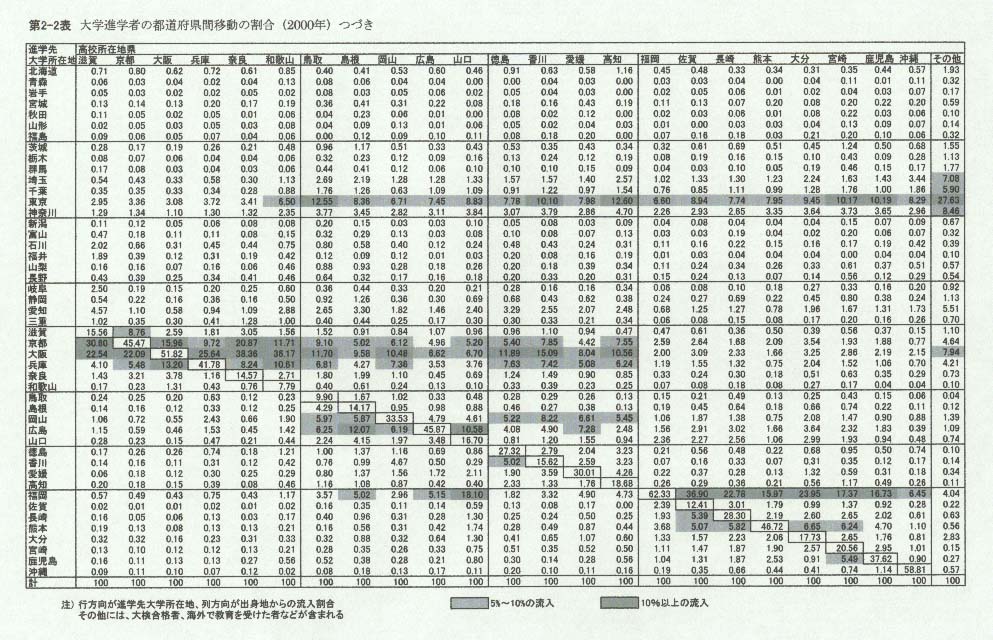

第3節 大学進学者の都道府県間移動パターン

前述のように、1990年代に入って再び2大都市圏や広域中心都市を有する県への大学進学者の流入が増加している。そこで、より細かく進学移動パターンを分析するために、2000年における各都道府県間の進学移動の割合を求めた(第2表)。まず、他県から10%以上の流入が見られる県は宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、福岡の12県に限られ、大都市を有する都道府県が大学進学者を吸収している。なかでも、南関東、京阪神への進学移動が極めて多くなっている。

南関東では、東京都が京都、大阪、兵庫、奈良、滋賀を除くすべての県から進学者の5%以上を吸収しており、全国的な吸引中心をなしている。神奈川県も進学者のうち44.9%が東京に進学吸収されているにもかかわらず、東北、関東、中部など16県から進学者の5%以上を吸収している。また、千葉、埼玉両県も東京、神奈川両都県に従属しながらも、関東を中心に千葉は10県から、埼玉は14県から進学者の5%以上を吸収している。このように、南関東では東京を中心に吸引中心の階層構造を示している。

南関東に次いで流入者が多いのは京阪神都市圏であり、北陸、近畿、四国を中心に大阪府が18県から、京都府が15県から、兵庫県が10県から、それぞれ進学者の5%以上を吸収している。また、大阪・京都、大阪・兵庫の各府県間で相互に10%以上、京都・兵庫間で相互に5%以上の進学者の移動があり、南関東とは異なり進学者の相互移動の発達した構造がみられる。

このほか、愛知県が東海、北陸地方中心に7県から、福岡県が九州、中国地方の10県から進学者の5%以上の流入があり、各地方の吸引中心となっている。また、宮城県も東京を中心とする南関東都市圏への従属性が強いながらも、岩手、秋田、山形各県から10%以上の流入が、青森、福島からも10%に近い進学者の流入があり、東北地方の吸引中心となっている。これ以外にも北海道、石川、岡山・広島、熊本の各県がそれぞれ北海道東北、北陸、中四国、九州地方の地域的な吸引中心となっている。このように、広域中心都市を有する県が2大都市圏に次ぐ大学進学者の吸引中心を形成してきている。

以上のように、南関東都市圏が最も進学者を吸収しており、次いで京阪神都市圏、さらに愛知や福岡など広域中心都市を有する県が続いている。これは、過去においては2大都市圏の吸収力が強く、とくに東京に従属している傾向のあった愛知や福岡などの広域中心都市を有する県が、徐々に吸収力を強め地域的な吸引中心へと移っていったものと考えられる。いずれにせよ、2大都市圏の吸収力は相対的に弱まったとはいえ、広域中心都市の吸収力が高まっており、それ以外の周辺地域では大学進学者の流出に歯止めが効かない状態になっている。

第5章 進学移動の要因分析

第1節 要因分析の方法

進学移動の要因分析を、一般的に言われている景気動向を年次区分に加味し、1990年を中心に、1990年のバブル絶頂期を迎える前の1985年、バブル崩壊後の1995年の3年次において、重回帰分析を用いての比較、分析を試みたい。なお、国勢調査など統計資料の関係を考慮すると、この3年次で比較することが最も適切だと思われる。

都道府県単位での人口移動の要因分析に重回帰分析を用いるにあたり、その問題点を石川24)が挙げており、都道府県の形状・大きさの差異、多重共線性、隣接性という3つの問題点がある。これらの問題を解決するために、いくつかの方法が挙げられているが、本稿では人口移動の要因分析には影響の大きさを無視できない隣接性についてのみ、残差と隣接値を加えた重回帰分析結果を検討して、その影響度を測ることにする。

次に、進学移動の要因解明に用いた変数を以下に記していく。

1. 従属変数:移動ベロシティー(人口交流率)25)

これは、i県からj県への進学移動者数に対して、出発県、到着県の進学者数を加味したもので、以下の式から求められる。

Vij=(Mij・Pt)/(Pi・Pj)

ただし、Vij;i県からj県への移動ベロシティー、Mij;i県からj県への進学者数、Pt;全国の進学者総数、Pi;出発地i県の進学者数、Pj;到着地j県の進学者数。データの出典は「学校基本調査報告」である。

2. 独立変数(説明変数)

a.

県間距離 移動の説明において、最も影響が大きいと思われる都道府県間の距離を、都道府県庁間の大圏距離をもって示した。データの出典は「理科年表26)」である。

b.

入学定員 大学数や入学定員が進学決定における一つの大きなステータスになると考え、各県の大学の入学定員を実定員数にあたるその年の新入生数の合計によって示した。データの出典は「学校基本調査報告」である。

c.

所得格差 経済的要因として変数に採用し、全国の数値を100とする各県1人あたり分配所得の指数値の格差(到着地県-出発地県)で表した。データの出典は「県民経済計算年報」である。

d.

雇用増加 所得格差とならぶ経済的要因の1つと考えられ、大学選択において卒業後の雇用機会を考慮した進学行動の選択がなされているかどうかが推測できることを期待したい。この指標は、「事業者・企業統計調査27)」において、到着地県の1981~86年、1986~91年、1991~96年の非農林水産業における従業者増加率の1/5、すなわち年増加率をとった。

第2節 要因分析の結果

以上の4変数を規定要因として、移動の仮説的説明を試みた。なお、分析対象のデータはi県からj県へという移動流であり、47都道府県間移動のケース数は2,162(47×47-47)である。なお、回帰分析には変数増加法を用いており、すべての結果は1%または5%水準で有意28)である。

分析結果は第3表のとおりである。まず、2,162ケース全体(A)について分析結果を見ると、まず決定係数は1985年に0.174、90年に0.183、95年に0.211と増加しているが、その説明量は小さく移動の要因は複雑であることがわかる。

県間距離の変数は、3年次でそれぞれ-18.384、-20.197、-22.391という絶対値最大のt値をもち、最も大きな要因であることがわかる。さらに、数値が負の値に増加していることから、近年になるにつれより近くの県の大学へ進学する傾向が強くなってきているものと思われる。距離についで大きなt値をもつのは、85年では入学定員の6.201であるが、90年には4.274、95年には3.440にまで下がっている。これは、大学の地方分散により各県の大学数やその入学定員というものが今までほど強い影響をもたなくなってきていることの現れであろう。

次に、経済的な指標ともいえる所得格差と雇用増加について検討したい。まず所得格差のt値だが、85年から順に3.642、3.129、5.098とその影響は90年において最も弱く、95年には距離に次ぐ影響を与えている。これはいわゆるバブル景気絶頂期の90年頃には全国的に所得が底上げされ、所得の影響で進学行動が制限されることが少なくなり、その後のバブル崩壊による景気低迷の影響で、相対的に高所得地域になる大都市圏やその周辺地域、地方中心都市への経済的魅力が高まった可能性を示唆している。また、雇用増加に関しては、85年に-2.580、90年は回帰式に含まれず、95年には4.330というt値をもち、近年その影響度を増したことになる。この結果では、85年においては2大都市圏の中心都府の東京、大阪・京都よりも千葉・埼玉や滋賀・奈良といった大都市周辺地域の方が雇用増加率が高く、大都市周辺地域から大都市への進学移動が変数を負の値に歪めた可能性がある。一方で95年では、雇用増加率は同様の傾向にあるものの大学の分散化による大都市周辺地域での大学の増加があり、そこに非大都市圏からの進学移動が多くなったためと推測できる。

次に、非大都市圏から大都市圏への移動(B)と対象を絞って見ていきたいが、この分析において具体的な大都市圏を便宜上、南関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)、中京(愛知)29)、京阪神(京都、大阪、兵庫)としておく。その分析結果を見ると、まず決定係数は85年に0.231、90年に0.239、95年に0.276とAの全ケースに比べると高くなっており、またA同様増加している。変数では、すべての年次に投入されたものは県間距離のみであり、その値がA同様負の値に増加しているので、非大都市圏から大都市圏へのタイプでも距離による影響が大きく、より近距離の大都市圏へ進学するという傾向になってきているといえる。また、入学定員は影響度を落とし、95年には回帰式に含まれなくなっており、各大都市圏を含めた全国的な収容率の上昇のために、大学数や入学定員が進学への魅力とならなくなってきていることがわかる。また、95年には入学定員に変わり雇用増加が回帰式に加わっているが、東京、神奈川、京都、大阪各都府県の雇用増加率が全国平均以下となっており、このため結果が負の値へと歪められていると推測される。

第3節 隣接性の検証

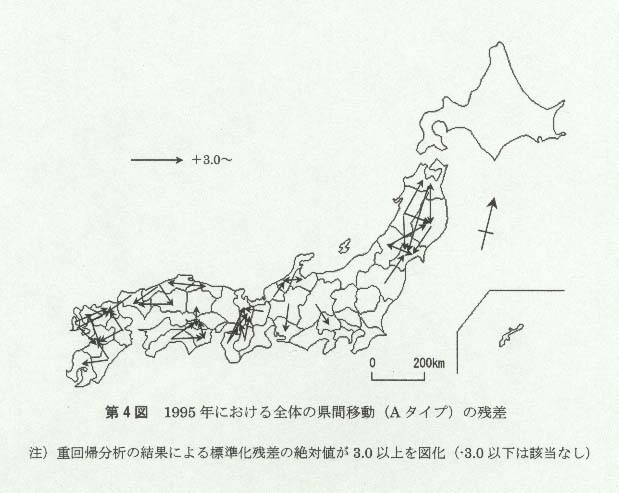

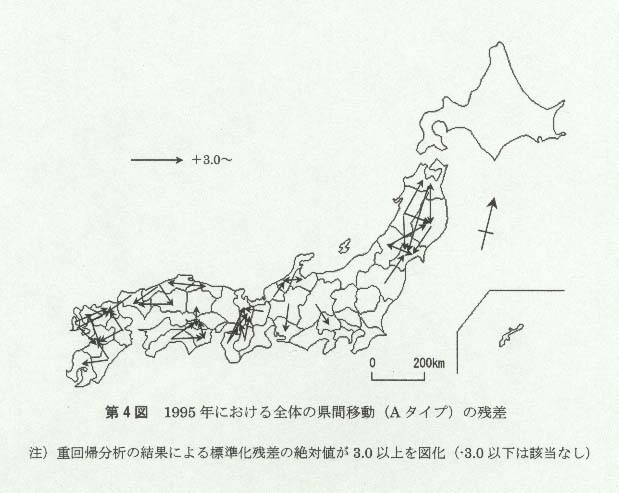

1995年のA、B両タイプの残差を検討して、当初の4変数以外の隣接性を含めた他の要因を考えてみたい30)。まず、Aの全体の県間移動をみていく。ケース数が多いので、標準化残差の絶対値が3.0以上のものを対象とした。第4図をみると、すべてプラスの残差を示しており、モデルの予想以上に移動量が多いことがわかる。さらに、44ケース中33ケースが隣接県間移動であり、隣接県間の進学移動が活発であることを意味する。つまり、未説明変動に隣接性という要素が潜んでいることがわかる。また、隣接県間移動以外も、山口から福岡、岡山と香川の相互移動、高知から香川など、隣接はしていないものの、ほぼそれと同条件に考えられるケースがほとんどであり、進学移動に対していかに隣接性が影響を及ぼしているかがわかる。

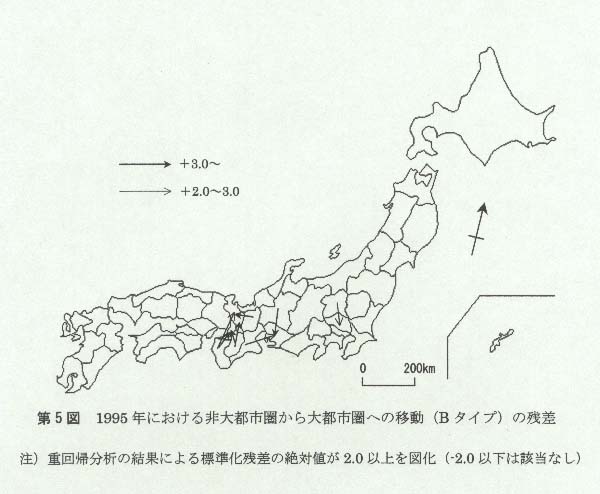

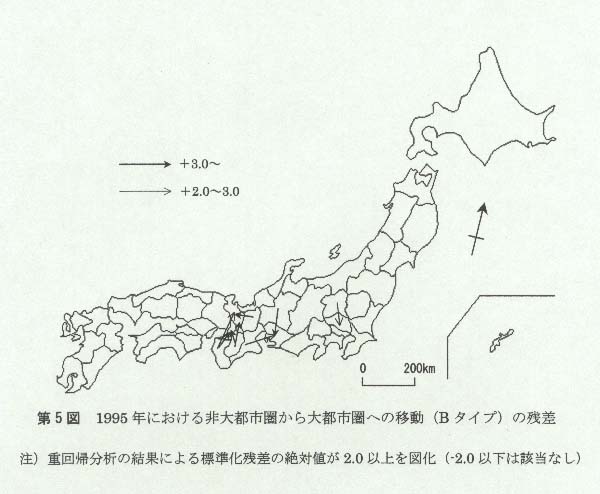

次に、Bについては、標準化残差が2.0以上のものを取り上げる。第5図をみると、これも8ケース中7ケースが隣接県間移動であり、すべて同一大都市圏周辺の進学移動になっている。特に京阪神圏での滋賀、奈良、和歌山から京都、大阪への進学移動にみられるように、大都圏近郊の県が中心都市に強く依存していることがわかる。

以上A、B両タイプの残差の検討により、進学移動に対する隣接性の影響が明らかとなった。そこで最後に、隣接性の影響を改めて検証するため、新たに次の変数を追加して、先と同様に重回帰分析を行なった。

e. 隣接性 隣接県間移動を1、それ以外を0とし、隣接性の影響度を測る。

その結果が第4表である。隣接性を変数に投入することにより、A、B両タイプ共に決定係数が大幅に増加し、隣接性が距離を抜いて一番の影響度を示すようになった。これは、隣接性が進学移動において大きな影響をもつことを物語っている。A、B両タイプにおいて、隣接性のt値が正に増加し、距離のt値が負の値に増加していることを考えると、全体的な傾向として大学への進学移動は1985年から95年にかけてより近くの大学へ進学するという傾向が強まってきたものと思われる。

以上のように、大学への進学移動は、進学移動先の県の大学数や入学定員、さらには所得格差などの経済的要素以上に、進学移動の距離が近年大きな要因を占めてきていることが明らかになった。これは、第4章で述べた近年の全国的な大学の収容率増加や広域中心都市など地方中心県への分散立地により、2大都市圏以外への進学機会が増え、近県への進学という魅力に現れたものといえよう。

第6章 おわりに

本稿では、日本の高等教育を対象として大学の立地変動および進学移動の空間的パターンとそれに伴う教育水準の地域格差を明らかにすることを目的として、都道府県を単位に主として1990年代の分析を行った。結果として、次のことが明らかになった。

①高等教育水準を大学卒業者指数によってみると、南関東大都市圏、近畿大都市圏を形成する県を中心に高く、次いで宮城、愛知、広島、福岡県などの広域中心都市を有する県が高くなっている。逆に東北地方や九州地方などの周辺地域で低くなっている。また、近年は東京、大阪などの大都市圏中心部の都府県では低下の傾向があり、その分大都市圏外縁部の県で上昇傾向であり、都市圏外縁部への人口移動が影響しているものと思われる。

②1990年代において、学生数の増加はその大部分が私立大学の新設からきている。その私立大学の新設は1980~90年間の新設数をはるかに上回り、その大半が大都市圏外縁部や地方中心地域にあたる県に新設されている。また、新設に限らず大都市に立地する大学の新キャンパスが都市圏外縁部に立地するなど、大学の郊外立地化が進んでいる。これには、国の高等教育の整備計画も大きく影響を及ぼしている。

③大学の自県内収容率は、1990年までは全国的に上昇しており、大学分散化の傾向が見られる。しかし、90年代に入ってからは東北、山陰、九州地方などの周辺地域で増加していた収容率が再び低下しており、大学立地の地方分散化から都市圏やその周辺への集中の傾向が再度おとずれている。

④進学移動については、上記の収容率の地域格差を反映して南関東、京阪神が吸引中心を形成していたが、全国的な収容率の上昇と、とくに1990年代の広域中心都市における収容率の上昇によって、相対的に2大都市圏の吸収力は弱まり、地方の中心県で吸収力が強まった。結果として、それ以外の周辺地域では進学流出に歯止めが効かなくなっている。

⑤進学移動の要因分析では、以前は大都市圏に大学が集中していた影響もあり、大学数や入学定員というものが要因となっていたが、1990年代の全国的な大学の新増設による大都市圏の吸引力低下や景気停滞の影響により、より近県の大学へという距離や隣接性が進学移動を決定する大きな要因となってきている。

⑥以上の結果、高等教育水準の地域格差は、1980年までと同様1990年代まで経済水準・経済構造の中心-周辺格差に対応した形となっている。さらに、90年代は2大都市圏からその外縁部や広域中心都市周辺に大学が分散傾向にあるものの、それ以外の周辺地域には大学新設も少なく、必然的に進学流出が多くなり、地域格差は拡大をたどっている。都市圏外縁部への需要は大学の郊外立地だけでなく、郊外住宅などへの都市圏居住者の移住などもあり、総合的に都市圏外縁部で教育水準が高くなり、相対的に周辺地域では教育水準が低くなるという構図が明らかになった。

本稿では、高等教育水準について、大学を指標として全国レベルでの研究を行ってきた。とくに1990年代の変化を中心に現在の教育水準の地域格差の発生メカニズムを見てきたが、より明確に解明するためには就職移動の分析や都市レベルでの視点を取り入れることは必要不可欠である。今後、教育水準、しいては経済水準の問題を扱う上で、大学を視点においた研究は非常に重要だと考えており、そのためにはより詳細な分析を行なうことが必要であろう。

注

1)

川田 力「社会地理学と教育社会学の接点-教育と社会階層・地域格差の再生産論をめぐって-」、人文地理46-2、1994、67~82頁。

2) ①前掲1)。②川田

力「わが国における教育水準の地域格差-大学卒業者を中心として-」、人文地理44-1、1992、25~46頁。

3) 川田によると、この2つの研究動向は、Meusburgerがあげる、①知識の空間的差異、情報水準、教育・能力水準の地域的差異およびそれらと経済・社会の空間構造との相互作用の研究、②教育施設の地域的、社会的流入圏の研究およびそれらと経済・社会の空間構造の相互作用の研究に、それぞれ整合するとされた。 ペーター・モイスブルガー「教育地理学の課題と研究領域」、人文地理学研究14、1990、257~277頁。

4) ①戸祭由美夫「堺市における通学地域の変遷」、人文地理28-4、1976、27~65頁。②酒川

茂「小学校通学区域の形成過程-広島市を事例として-」、人文地理35-2、1983、20~40頁など。

5) ①十枝

修・喜田美智代「徳島県の学校統廃合」、徳島大学学芸学部紀要・教育学科27、1978、27~37頁。②酒川

茂「広島県豊町における学校統合と生活圏の拡大」(北村嘉行・寺阪昭信・富田和暁編『情報化社会の地域構造』、大明堂、1989、所収)、183~193 頁など。

6)

三上美智子「人口の広域移動」(伊藤達也・内藤博夫・山口不二雄編『人口流動の地域構造』、大明堂、1979、所収)、94~105頁。

7) ①前掲2)②。②川田

力「長野県佐久地方における大学進学行動と大学新規卒業者の就職行動」、地理学評論66A-1、1993、26~41頁。③川田

力「高知県の都市システムと高等教育水準の地域格差-進学行動を中心として-」(森川

洋編『都市と地域構造』、大明堂、1998、所収)、303~324頁。

8) ①前掲2)②。

9) ①前掲7)②。②前掲7)③。

10) 学校基本調査は1948年(昭和23年)から毎年行われているもので、進学率、学校数、進学移動、卒業後の進路状況等のデータがえられる。

11)

国勢調査において、教育水準についての統計が行われるのは10年間隔で行われる大規模調査のときのみであり、最新のものは1990年のものであるという制約がある。

12)

大学卒業者指数は各県の人口の対全国比に対する各県の大学卒業者数の対全国比によって示される。

13) 前掲2)②。

14)

国の高等教育計画については第3章で後述する。

15) 1990年代に限らず、戦後の大学の増加は一貫して私立大学の増設によるものである。前掲2)②

30頁。

16)

これにより、ある程度都市圏でも大学の新増設が可能となった。

17) ①文部省『学制百二十年史』、ぎょうせい、1992、394~418・455~456頁。②公立大学協会50年史編纂委員会『地域とともにあゆむ公立大学―公立大学協会50年史―』、公立大学協会、2000、172~176頁などを参照。

18)

大学の自県内収容率は、各県の大学入学者数(他県からの入学者含む)/各県の大学進学者数(他県への進学者含む)×100で示される。

19)

残留率は自県への大学進学者数/自県の大学進学者数(他県への進学者含む)×100、占有率は自県内高校出身者数/自県の大学入学者数(他県からの入学者含む)×100で示される。これをもとに、川田の分類を踏襲し以下の4類型に大別した。

流入型:残留率が50%以上で占有率が50%未満

(他県からの流入が多く、他県への流出が少ないもの)

地域型:残留率・占有率ともに50%以上

(他県からの流入も、他県への流出も少ないもの)

流動型:残留率・占有率ともに50%未満

(他県からの流入も、他県への流出も多いもの)

流出型:残留率が50%未満で占有率が50%以上

(他県からの流入が少なく、他県への流出が多いもの)

20) 前掲2)②32~33頁。

21)

学校基本調査では、学校数は大学本部(事務局)の所在地で数えられる。このため、本部のある県とは別の県にキャンパスが新設された場合、そのキャンパスは大学数として数えられない。

22) 南関東でも、早稲田大学が1987年埼玉県所沢市に、慶應義塾大学が1990年神奈川県藤沢市にキャンパスを新設するなど、大学の郊外化が進んでいる。

23)

学校基本調査報告の「出身高校の所在地別入学者数」を進学移動としているため、隣接県間などでは実際には居住地を伴った移動をしていない場合があることを考慮しておかねばならない。

24)

石川義孝「戦後における国内人口移動」、地理学評論51-6、1978、433~450頁。

25) 前掲24) 石川の用いている人口移動の移動ベロシティーを参考に、それを進学移動に当てはめた。

26) 平成7年(1995年)版による。

27) 平成3年度以前の調査の名称は「事業者統計調査」であった。なお、5年おきに行なわれている調査である。

28) 回帰全体、重相関係数はF検定で、偏回帰係数、t値はT検定により、1%または5%水準で有意である。

29)

人口移動での大都市圏・非大都市圏という2分法では、中京大都市圏には一般に岐阜、三重も含まれているが、ここでは大学数や進学流入数を考慮し、愛知のみとした。

30) 1985年、1990年における残差も同様の傾向を示したので、ここでは1995年のみを扱うことにする。

Study School

に戻る

Home に戻る