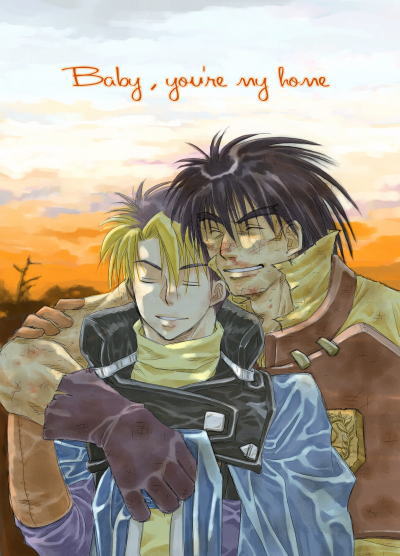

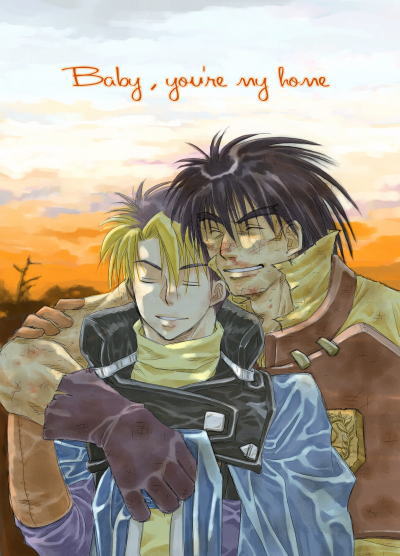

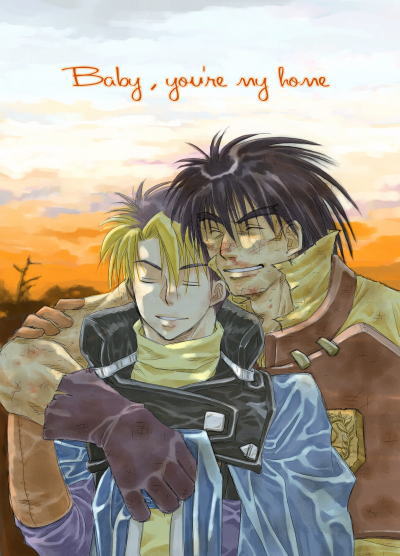

Baby , you're my home

表紙・裏表紙。

あとWeb用なんで、印刷はもっとくすんだカンジになってます。

裏表紙とどっちを表紙にするかすっごく悩んだ。

表紙から早速ネタバレ的な感じですが、結末は解り切ってるだろうので、そこへ行きつく過程を楽しんで頂けたらいいな。

下絵 タブレット直描き

着色 Painter Classic

|

そして本文見本。

(本ではこの前にプロローグが入ってます)

|

《 Baby 》

最近、ビクトールは困っていた。

それは、フリックが可愛いからである。

いや、元々可愛いとは思っていた。だが、それは今思ってしまう『可愛い』とはちょっと意味が違う。

世間知らずで、純朴で。青くさいところがあって。人がよくて押しに弱いところとか。見掛けと違い意外と感情豊かなところとか。

そういったところが自分には好ましく、ついつい構ったり揶揄ったりしてしまう。そしてそれに対するフリックの反応を『可愛い』とはずっと思っていた。

しかしそれは、いわば弟に対するようなそれで。可愛い奴だ、と思いはしても、だからどうという事もなかった。

今までは。

けれど最近、可愛い奴だ、では済まなくなってしまった。

ビクトールは今、ミューズ市国お抱えの傭兵砦の隊長なんかをしている。フリックは副隊長だ。

故あって隣国の革命運動に関わったビクトールは、そこでフリックと出逢い、色々、本当に色々あって革命後一緒に旅に出る事になったのだ。

そしてまた色々あって、知己のミューズ市市長のアナベルの頼みもあって傭兵砦を仕切る事になったのだった。

そうして得た今の生活は、自分でも驚くほど上手くいっていると思う。まだ砦に来てから一年しか経ってはいないが、もうすっかりここが自分の家だと思えるくらいに。

そう、ビクトールはここでの生活を堪らなく気に入っていたのだ。かつて風来坊と呼ばれ、長年流れに流れの日々を送っていたそんな自分が。ずっとこのままと思えるくらい。

荒くれだが気のいい仲間達。仕事は仕事だけに、時に命の遣り取りのある厳しい現実を突き付けられるけれども、共に戦い励まし合い、酒を飲んで笑い合う。そしていつも隣にはフリックが。

そのフリックが、最近可愛くて堪らない。

元々可愛い奴だと思っていたのに、最近はもっともっと可愛く見えるから困る。

本来、フリックは『可愛い』という感じではない。言うとすれば『綺麗』だ。整った顔立ち、すらりと伸びた背。無駄のない身体つきで、だからと言ってひ弱ではない。故に前の革命軍では三本の指に入る美青年として名を馳せていた。また戦いにおいては、それこそ素早い動きで舞うかのような剣技、凄まじい紋章の力。

そんなフリックは勿論ビクトールにも、綺麗であるとの認識を持たせていた。けれども、実際に接するとどうしても可愛いと思ってしまうのだ。

例えば。

子供っぽいと揶揄うとむきになって言い返してくる時。

自分が言った事に対して、意外にも素直に返事をして来る時。

ふと目が合って、穏やかに笑い返して来る時。

フリックを可愛いと思う。

そして。

口では絶対言わないけれど。

自分と仕事や何かで離れると淋しいと瞳が訴えている時。

優しくしてやれたと思えた時に、嬉しいと態度で示して来る時。

ただ一緒に酒を飲んでいるだけなのに、楽しそうにしている時。

とか、に。

堪らなく可愛く思って、こう、堪らなく抱き締めたくなるのだ。

引き寄せて、思い切り抱き込んで。

頬ずりして、あの白い首筋に鼻先を擦り付けて。

唇を奪って舌を吸って。

それから。

そこまで思って。

これはまずいといつもそこで頭を振る。

まずい、これはまずいだろう。

折角色々あって、苦労して手に入れたフリックの信頼を根こそぎ失うようなものだ。

と、そうは思うのだが実際フリックが可愛くて仕方ない。

だってあのフリックが。

そう、あのフリックが。

かつて、自分に敵愾心を燃やしに燃やして、何かにつけ突っ掛かっては言い合いをした。自分を信用ならないと、いつも冷たい瞳で睨んできていたあのフリックが。

自分にだけは、心底、幸せそうに笑う事があるのだ。

オデッサを失くして哀しみにくれていたあのフリックが。

今は楽しい、と。幸せだと。そう言わんばかりの笑顔を自分に向けるのだ。どうしてそれで、可愛いと思わずになんていられるだろう。いられる訳などないのだ。

ビクトールは困っていた。

けれどそれは、フリックが可愛いからではなく。可愛いから、思わず手を出しそうになってしまうから、でもなく。

つまりは、どうやって手を出そうか、と。

そんな風に困っていたのだった。

そしてそんなビクトールだったので。

夜、自室で一緒に酒を飲んでいたフリックに。

思わず手を出し、そしてそのまま行きつくところまで行ってしまったのも、仕方のない事だっただろう。

その時には、その後の事など考える余裕など一片たりともなかったのだろうから。

|

|

(2010.04.021)

|