長い長い路の、そのはじまり。

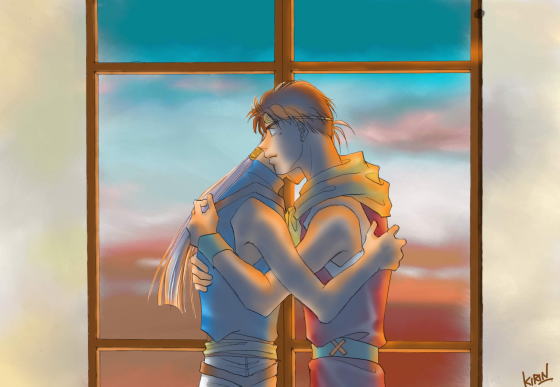

「最近、ジョウイって冷たいよね。」 西日が痛い程に差し込む部屋で、ヤマトはぽつりと不満を洩らした。 大きな窓。広い部屋。贅沢な家具。どれ一つとして家には無いモノばかりだ。けれど、ヤマトは一度として羨ましいとは思う事は無かった。それら全てが只の見せ掛けだけのガラクタだと、知っていたから。そう、まるでジョウイの家族が彼に対する態度と同じ様に、温かみの無い鉄の塊の様であると。 強く当る日の光があってなお、この部屋が寒いと感じるのは、決してヤマトの思い過ごしなどでは無いだろう。 「え?!そ、そうかな・・・」 個人の部屋だというのに、仕付けられてる応接セットのソファで、弾かれた様にジョウイは顔を上げると曖昧な返事を返した。 ヤマトはといえば、窓に凭れ掛かってそんなジョウイの反応を見詰めている。強い逆光のせいでその表情は影に隠れていて、ジョウイには判別する事は叶わなかった。 「気のせいじゃない?・・・だって、冷たくする理由なんて無いよ。」 眩しい光から瞳を背ける様にして、目線を外したジョウイは否定の言葉を付け足した。けれどその声は小さくて、少し震えている様にも聞える。だから、ヤマトは改めて問い返す。 「ほんとに?」 「うん・・・」 「じゃあ、何でこの頃、キスさせてくんないの?」 「?!」 明らかに見て解る程に、ジョウイの肩が大きく揺れた。その横顔は血の気が引いていて、白い顔を益々白くさせていた。隠し切れない動揺を、それでも隠そうと努めながらジョウイは無理に笑顔を作った。 「だって、もうそんな子供じゃ無いんだよ、僕達。」 「大人だってキスはするよ?」 「だって・・・それは・・・」 その先が続けられなくて、ジョウイはそこで口篭ってしまう。これ以上この話題を続けるのは危険だと、頭の中でけたたましくサイレンが鳴っていた。俯いたまま頑なに拳を握り締めるジョウイを見詰めていたヤマトが、不意にガタンと後ろの窓を大きく開けた。 「いいや。もう。今日はこれで帰るね。」 「えっ?!ヤマト?」 「じゃ、また明日。」 「ちょっ・・・待っ・・・!」 開けた窓から身を乗り出したヤマトの姿が、あっという間に声だけを残して消えた。二階だというのに何の苦も無くひらりとその体を躍らせて、猫の様にくるりと回って着地する。驚いて窓に駆け寄ったジョウイを下から見上げると、ヤマトは軽く手を挙げて見せると背を向け駆け出した。その後姿を見送りながら、ジョウイはひっそりと溜息をついた。 「ごめん・・・ヤマト。僕はズルイよね・・・」 少し緩くなった西日を頬に受けながら、ジョウイはいつまでもヤマトの去った方を見詰めていた。くすんだ街並みがとても寂しいものに見えていた。 幼い頃、ヤマトとよくキスをした。 嬉しい時。楽しい時。寂しい時。悲しい時。 その想いを伝える様に。分かち合える様に。 最初は子供に有りがちな好奇心から、大人の真似をしてみせただけ。 けれど、その触れ合う唇に彼の体温がとても心地良くて・・・温かくて安心出来る、特効薬の様になってしまっていた。 それが―――いつの頃からだろう?罪悪感を感じる様になってしまっていたのは。 キスをする度に、胸が熱く苦しくなっていったのは。 真っ直ぐ自分を見詰めるヤマトの瞳から、逃げ出してしまいたくなったのは。 本当は気付いているんだ。 ヤマトの自分を見る瞳が、他の誰を見るより優しくて激しい事を。 昔の様な『好き』では無い事を。 自分はズルイと思う。 ヤマトの想いに応えずはぐらかすばかりのくせに、いざ今日のように背を向けられると、悲しくてどうしようもなくなるのだ。 いっその事、彼を嫌いになれればいいのに。 せめて、ただの友達と思えればいいのに。 ヤマトの事が『好き』。 友達で、ライバルで、家族の様で・・・そして、恋人の様に『好き』 でも、それが恐くて。 自分の歯止めの利かない、どこまでも深くなっていく想いに飲み込まれそうで。 だから、ヤマトの想いには応えない。 ズルイのだ。 それでも、彼の側にいたくてしょうがない自分。 触れ合ったりしない。想いを伝えたりしない。 ただ『好き』なだけ。 そんな関係を望んでいる、ズルイ自分。 それでも彼が自分を嫌いにならないと知っている、ズルイ自分。 デモ、ソンナ関係ガ、イツマデモ続ク訳ガ無イヨネ―――? 次の日もまた、良く晴れた一日だった。 学校が終わった二人は、今日もジョウイの部屋に居た。まるで、昨日は何事も無かったかの様に。 いや、気にしていたのは自分だけで、ヤマトは全然気にしていないのかも知れないと、ジョウイが思ったその時。 「ね、ジョウイ。キスしてもいい?」 ガチャンと音を立ててジョウイの持っていたカップがソーサーの上に落とされた。残りの少なくなっていた琥珀色の液体が、ソーサーの中を埋め尽くす。けれど、二人共そんな事はお構い無しに互いの顔を見詰め合っていた。 「だ、駄目だよ。」 「何で?」 「だから・・・昨日言ったじゃないか。もう、子供じゃ無いんだし・・・」 「僕も言ったよね?大人だって、好きな人とならキスするんだよ?」 先に瞳を逸らしたのは、やはりジョウイの方で。また何も言え無くなって、ただ俯くジョウイにヤマトはさらりと告白する。 「僕はジョウイの事、好きだよ?」 びくりと肩を竦ませて、ジョウイは唇を噛み締めた。聞きたくない。言いたくも無い。二人の関係を狭める事も、壊す事もしたくは無いんだと、ジョウイは少し苛つきながらヤマトを諭した。 「だから・・・駄目だって、そんな事言っちゃあ。」 「何が?好きな人とキスしたいって事?」 「好きって言ったって、友達同士じゃ、キスなんかしないだろっ!!」 尚も食い下がるヤマトに、我慢が出来なくなったジョウイが顔を上げて怒鳴った。その瞳には怒っている事を隠そうとしない、ヤマトの顔が映っている。 「友達だけど、そうじゃ無くても、好きなんだから、キスしたいって言ってるんじゃないか!」 「そんなのっ・・・!それこそ、駄目じゃないか・・・」 「何で?!何で駄目なの?!」 「何でって・・・」 真っ直ぐ睨み付けてくるヤマトに、ジョウイは言葉に詰まって一息ついた。ヤマトはまんじりともせず、ジョウイを見詰めている。その大きな黒い瞳にはいつも宿っている光が、今益々と煌いて決して誤魔化す事は許さないと告げていた。 「君も、僕も・・・男同士じゃないか・・・」 「だから?」 「結婚も出来ないし、道徳にも反するだろ。」 「それが、何?そんなの、別に関係無い事じゃない。」 「関係無くは無いよ。それで、世間に顔向け出来なくなったり、家族に迷惑が掛かったりするだろ?」 「だから、嘘をつくの?そんな事の為に?!」 「嘘なんか・・・」 「じゃあ、好きって言ってよ!僕の事、好きでしょ?!」 「・・・・・・」 「ジョウイっ!!」 「―――っ、ああ!好きだよ!!でも、だからって・・・っ!」 努めて冷静に話をはぐらかそうとしていたジョウイだったが、ヤマトの激しさに巻き込まれて、つい言うつもりの無かった言葉を叫んでしまっていた。言った直後に後悔して・・・肩で息を整えながら、小さく呟いた。 「だからって、どうしようも無い事だって、あるだろう・・・」 「無いよ。あったって、そんなの、弾き飛ばしちゃえばいいじゃない。」 ジョウイの本音を引き出したヤマトは、満足そうに微笑んだ後、ゆっくりと手を差し延べてジョウイと手を繋いだ。楽天的な返答に、温かい掌。ヤマトらしいと笑って・・・ジョウイは、それでも良い返事はしない。 「僕は、そんな風には考えられないよ。」 彼の様な勇気も強さも無い事は、自分が何より一番良く知っている。そんな風に考えられたなら、きっとこんなに悩む事も無いのだろう。自分には無いものばかりを持つヤマトに惹かれながら、嫉ましくも思う。 「だったら、僕ががんばるから。」 ぐっと握った手に力を込めて、ヤマトがジョウイを覗き込む。恐い位真剣な瞳。 「取り敢えず、キスしていい?」 「・・・駄目だよ。」 否定の言葉を吹き出しながら答えたジョウイは、その言葉とは裏腹に全然抵抗する素振りを見せなかった。ゆっくり近付くヤマトの瞳。こんなに間近で見るのは久しぶりだと思ったジョウイの唇に、同じく久しぶりの唇が重なった。 何年ぶりかのキス―――忘れていた感覚が痛い程に蘇る。熱くて、切なくて・・・でも、とても安心出来る。 「ジョウイ・・・好き。大好き。ずっと、こうしたかった・・・」 「うん・・・ヤマト・・・」 何度も何度も触れては離れを繰り返す。まだ触れるだけの子供のキス。それでも、二人は夢中になって互いを求め合っていた。 「お願いだから、逃げないでよ。ジョウイ。」 気の済むまで口付けを交わした後、ヤマトはきつくジョウイを抱き締めながら言った。それにジョウイは応えず、ただヤマトの背に廻した腕に力を込めただけだった。肯定とも否定とも解らないその動作に、ヤマトもその腕に力を入れて更にきつく抱き締める。 「逃げたら・・・追い詰めちゃうよ?きっと。ジョウイが何処に行っても、何処までも・・・」 「だったら、もっと遠い処へ行くだけさ・・・」 「駄目だよ、そんな事言わないでよ。でも、それなら、また追い掛けるよ。」 絶対、死んでも諦めないと、ヤマトは頑固に食い下がった。そんなヤマトに大きく溜息をつきながら、ジョウイは苦笑する。 本当は、彼の言葉に狂喜して泣き出してしまいそうになっているのに。 胸に、腕に感じる彼の温もりは何と安らぐ事か。 このままずっとこうしていたい、と想う。 そして、それと同じくらい二度と会いたくない、と想う。 自分には、捨てられないのだ。どうしても。 世間体だとか、プライドだとか、自分とヤマトの将来だとか。 だから。 彼の手の届かない処を、探そう。 夕闇が部屋の中を満たし、互いの顔が見えなくなるまで、二人は身動ぎもせずただひたすら抱き合っていたのだった。  そして次の日、ジョウイはユニコーン少年部隊への志願書を、誰にも秘密で提出した。 この数ヶ月――― ジョウイは平静を保って生活してきた。ヤマトに対しては、特に悟られまいと神経を研ぎ澄まして応対した。 そして・・・あれから、何度もキスをした。 求められるままに、何度も。 もう二度と出来なくなる日が来る事を知っていたから、ジョウイはその瞬間をとても大事に想って過ごした。 そう、もう二度とヤマトとは会わない決心をしていた。 それはとても辛い決断だったけれど、きっとあのままでいたなら、二人共駄目になるから。 ヤマトとキスをする度に、深く大きくなっていく想い。 何度も飲み込まれそうになって、嫌になる程思い知らされた。 何を犠牲にしてもヤマトが欲しい。こんな想いは、決して貫いてはいけないのだと。 だから、離れるのだと。 そう思っていたのに。 「何で・・・ここにいるんだ・・・」 部隊は当然、全寮制で。訓練所内に全ての施設が整っている。 その、門に寄り添う様に立っている、見慣れた少年。 「だから、言ったでしょ。逃げたら追い掛けるって。」 「だって、どうして・・・?」 隠し通してきた筈だったのに。そう言って、ジョウイは戸惑いながら目の前の彼をまじまじと見詰めた。 「ここしばらく、ジョウイの様子がおかしかったからね。こんな事だろうと、思ったよ。」 呆然と立ち尽くすジョウイの手荷物をさらって、肩に担ぎ上げると門内に入る様促す。 「行こう。がんばろうね、ジョウイ。」 一体、何の為に自分は此処へ来たのだろう?今目前で笑っている彼と、決別する為ではなかったのか? 細心の注意を払って隠していたのに、それさえも見破られていたのか。 なのに、怒りもせず、咎めもせず、彼はかつての言葉通り追い掛けて来てくれた。 それを嬉しいと思ってしまう自分にほとほと困り果ててしまいながらも、ジョウイはその差し出された手を取った。 「君には敵わないよ。」 「でしょ?だから、一緒にいよう。」 「また、逃げるかもね。」 「そうしたら、また、追い掛けるから、いいよ。」 二人は笑い合って、歩き出した。 後に過酷な運命へと続く、その路を。 物語はまだ、はじまったばかり。 終わり。2001.06.08 |

| ごめんね〜彩子さん。私の書くジョウイは、こんな弱くてズルイ子なんです〜(汗) 多分らぶらぶなのを期待していたと思うのですが…ホントすんません〜 ちなみに、続いたりはしませんので。あしからず。 |

| CLOSE |