振り返れば年の後半はコンサートに足を運ぶ余裕がなかった。

振り返れば年の後半はコンサートに足を運ぶ余裕がなかった。せめて最後に第9をと求めた2枚の切符。

初のナマ第9となる息子は、急遽の「リーダー研修」(?)で欠席。

Pブロックという変則的な場所ゆえに誰かを誘うこともなくKitaraへ。

振り返れば年の後半はコンサートに足を運ぶ余裕がなかった。

振り返れば年の後半はコンサートに足を運ぶ余裕がなかった。

せめて最後に第9をと求めた2枚の切符。

初のナマ第9となる息子は、急遽の「リーダー研修」(?)で欠席。

Pブロックという変則的な場所ゆえに誰かを誘うこともなくKitaraへ。

当日券売場には「完売、当日券なし」の張り紙。

もったいないというか失礼なことをしてしまった。

着席前に、ステージを俯瞰。

オケは右にヴィオラの通常?の配置。

合唱は120人ほどか。

今回のPブロックはセンターよりやや上手側。

それでもオケは全パートを見渡せるよい位置だ。

マチネでかつ第9のみのプログラムのためか、

音楽はたくさんの遅刻者を待って

開演時刻を10分ほど過ぎた頃に始まった。

慎重な尾高さんの入りにオケは頭を揃えられず応えられない。

そんな不満も一瞬。最初からほぼエンジン全開の札響は久しぶりだ。

背後のPブロックから聴く響きは左右の不自然さ、

管楽器の直接音が多いというブレンドの問題はあるが、

開場から年月を経たホールの成熟か、札響の実力か、

かつてPMFオケを後ろから聴いたような刺激的な響きは皆無だ。

弦楽器ではヴァイオリンが総じて美しい響きを聴かせた。

舞台からはみ出し気味のセッティングとなったコントラバスがパワー不足なのが残念。

木管楽器は時折オーボエ、クラリネットが下品な響きになったが、曲が曲だけに許せる範囲。

直接音が多い分、自分の目の前に陣取ったファゴット・パートの動きが良く感じられた。

特にフィナーレでコントラ・ファゴットが「ブスッ、ブスッ」という感じで聴こえたのは面白い経験だった。

金管で印象的なのは自分の席からは間近に4本がダイアモンド型に並んだホルン・パート。

ベルがこちらを向くためか、時折はみだした響きもあったが、

4本の定位がしっかりとしていて、第2楽章での各パートの受渡など立体的な響きが聴こえた。

声楽陣は後ろからだとさすがに言葉が聴き取りづらい。

しかし、こちらからはオケよりも近い位置にいるわけで、

終盤の二重フーガの左右の広がりなどは抜群である。

左アルトに右ソプラノであるが・・・。

尾高さんはついにベーレンライターの新全集の採用に踏み切ったように思われた。

というのも久しぶりのナマの響きに気を奪われ、第1楽章再現部のティンパニまで気がつかなかったのだが・・・。

第2楽章トリオ終盤のヴァイオリンのタイや、

フィナーレのホルンの変則的なシンコペーションを生で聴くことができた。

後で調べると第3楽章99小節のヴァイオリンの装飾音の扱いにも気を使っていたようだ。

しかし歌手の歌い方にはかなり甘いようで、

ハニーサッカーの"freuden, freuden"や

望月の休符無視のベタベタとしたアラ・マルチアの歌い方を許すあたり、

次期新国立のシェフとしてそれでいいのかしら?と思われた。

気づいた良いこと、気に入らなかったことを思い起こすとまだまだあるが、

総じて、ビデオ、CDに聴く92年、前回ナマで聴いた94年の演奏に比べて、

一層確信に満ちた響きに、新たな試みを加える余裕のうかがえる演奏に大いに満足した。

来年の第9も尾高さんによる土日マチネの予定だ。

事情が許せばポジションを替えて2日続けて聴いてみたい。

熱心な聴き手は合唱団の最後の一人の退場まで拍手を続けた。

ホワイエ出口近くでは札響メンバーが挨拶に並ぶ。

今日はトップではなかった大平さんの姿を発見。

せいいっぱい愛想を振りまいてエントランスへ抜けた。

終演16:25

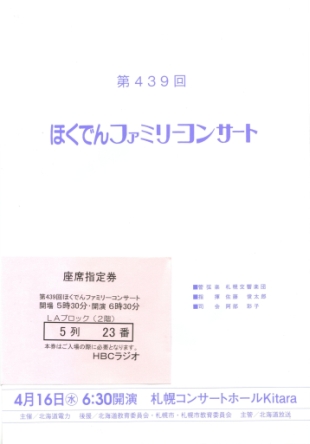

一昨年小樽で聴いた「ファミコン」。

一昨年小樽で聴いた「ファミコン」。

札幌で聴くのは何年ぶりだろうか?

かつては整理券だけで自由に入れたのだが、

Kitara人気からか、4時から座席券をくばるという。

出かけるのが遅れて座席券を手にしたのは4時40分過ぎ、

席はステージ真横のLAブロックである。

着席すると第1ヴァイオリンの後方半分は見えない位置である。

ヴァイオリン対抗配置ではコントラバスの姿は全く見えない。

指揮の佐藤は30代半ば、イギリス室内管と関係が深かったそうだ。

最初の「フィガロ」序曲、ヴァイオリンにいまいち生気がない。

なんとか終盤にはエンジンがかかって活気ある音楽になった。

2曲目は「プラハ」、一番の楽しみ。

ふわっとした入りの指揮は、堂々としたこの曲従来のイメージとは

違って幽玄さを感じさせるユニークな序奏を導いた。

続く主部は弦楽器のバランスがよくきびきびとした音楽で、

第1楽章はこの日の一番の聴きものと感じた。

ただ両翼配置から、もしやと期待した後半の繰り返しはなし。

第2楽章のしっとりとした響き、

第1楽章同様きびきびとバランスのよいフィナーレ、

重厚さはないが、その細かく考えられた音楽は

ECOのような小編成オケに手馴れたところを感じさせた。

後半はベートーヴェンの「田園」。

佐藤は学生時代に自らオーケストラを編成してベートーヴェンに取り組んだという。

期待したのだが、自分には前半の流れをそのまま持ち込んだ感じがしてやや欲求不満に終わった。

総じてもう少し音楽に厳しさ、堅さもあってよいのではなかったか。

確かに第4楽章では、ティンパニやピッコロの鋭さに背筋がしゃんとしたし、

第2楽章ではヴァイオリンのトリルに水の冷たさを感じさせるような鋭さがあった。

農民の集いが、お天道様に脅かされる様子も独特の面白みがあった。

ただそれらはあまりにも刹那的で、全体の中で目立っただけで強烈な個性を感じるものではない。

両端楽章の音楽の流れのよさや、細かい部分へのこだわりはこの指揮者のよいところと思われたが、

逆にその流れのよさは凡庸さと紙一重であり、佐藤のウィークポイントではないかと思われた。

またベートーヴェンだけで気になったのだが、コントラバスが突出して聴こえることが多く、

前半に比べて弦楽器のバランスの悪さが目立った。

ウィーク・ポイントといえば、佐藤のプロフィールには劇場での経験の記載がないのが気になる。

札響については、メンバーを見る限り各パート本来の核を欠いた感じで精彩を欠いた。

管弦のブレンドの悪さが目立ったのはこちらの居場所も悪かったのではと思うが、

第2ヴァイオリンが弾く弦が変わると露骨に音色が変わったり、

オーボエのトップの音が終始ツバがつまったような聴こえたのはそのせいだけではなさそうだ。

しかし最大の問題は満員の聴衆。

演奏が始まっても話をやめないご婦人たちは論外だが、

「プラハ」の後、自分の拍手が浮いてしまった前半終演や、

「田園」の直後の「えっ!終わったの?」みたいな気のない拍手、

その後のアンコール乞いの盛り上がりと、ステージの人達がかわいそうである。

別に普段クラシックを聴かない人はくるなとか、

曲をあらかじめ聴いて予習してこいとは思わないが、

座席券配付の1時間前から並んでいれば、開演まで3時間以上待つほどなのだ。

もう少し「熱」があっていいのではないか?

聴き手は上品であるべき、演奏者はアンコールが礼儀と考え違いをされている方が多いのではないか?

アンコールにシューベルト、作曲家はわかったが曲名が出てこない。

終演後にアナウンス。「アンコールはシューベルトの交響曲第3番第2楽章でした」

なるほど、ノイマンのCDが棚に置いてある曲であった。

終演20:20

今年最初のコンサート。

今年最初のコンサート。

昨年は尾高さんで聴いた、札幌の中小企業共済による演奏会。

今年は金聖響。マカルにつづいて「のだめ・・・」ゆかりの指揮者?

普段はそれほど突っ込んでクラシックを接しないだろう

聴き手を中心にホールは8割の入りである。

ステージ左手に6本のコントラバスは予想通りの対抗配置。

ハープはステージ右手で最後のおさらい中だ。

前半ステージに乗った弦楽器は10-8-6-4-3。

かなりの小ぶりである。トップは大平さん。

これで今日の演奏に質は保証された!?

指揮者登場、おい?ティンパニが席にいない!

金の棒が振り下ろされるとやがて乾いた張りのある太鼓が響く。

ティンパニはヴィオラの後方、ひな壇に乗らずにトランペットと、

トロンボーンの後ろでピリオド楽器タイプの小さな太鼓を叩いていた。

「ロザムンデ」序曲はベームあたりの重厚な演奏で聴いているだけに、

この日編成では今までのイメージとはかなり異なった雰囲気の演奏。

しかし、リートやピアノ、室内楽でのシューベルトを思えば、

交響曲で聴く、重厚長大な音楽はちょっと違うのかしら?と再考。

オケはヴァイオリンが序奏で音程が揃わないようで、

やや居心地の悪い立ち上がりだったが、主部からは持ち直した。

木管は細かい部分で雑な感じがして、いつもの札響といったところ。

続いてハイドンの最後の交響曲。

金管が少し人数が減って、弦楽器はシューベルトと同じ体制。

シューベルトでは迂闊にも気づかなかったのだが、

弦楽器には基本的にノン・ヴィブラートで弾かせて、

かなり透明感のある響きを札響から引き出していた。

フィナーレ第2主題の美しさは特に印象に残った。

よくピリオド奏法というと、金管やティンパニがやたら強調されるが、

ここでは終始馬鹿騒ぎをさせず、ここ一番というところで出張ってきて、

音楽の表情付けに大変効果を上げていたように思う。

前半2楽章では木管のソロもなかなか上品で満足のいく出来。

これだけのハイドンというのはなかなか聴けそうにない。

正直に言って今日の様な演奏会でやるのはもったいないと感じた。

ウィンナ・ワルツの華やかなサウンドを期待した聴き手には肩透かしだったかもしれない。

ハイドン終演後の拍手は指揮者が下がると急激にしぼんでそのまま消えてしまった。

後半のウィンナ・ワルツ、ティンパニは定位置?のひな壇最上段センターに着席。

前半の響きとはうって変わって、外向的な響きがホールに響いた。

シャンペン・ポルカの演出も楽しい。

お約束の「ラデツキー行進曲」まであっというまの楽しいひと時である。

と、ここまでいいことばかり書いたのだけれど、

全体的に気になったのは音楽のつくりがどうもメロディアスな方向に傾いていること。

弦楽器でいえば内声部が妙に弱く、ハイドンあたりではもっと音楽に推進力があっていいだろう。

前半では、弦の人数の関係かと思ったのだけれど、シュトラウスでもこの印象は変わらなかった。

ウィンナ・ワルツで独特のリズムがトゥッテイで埋もれがちだったのはオケの配置のせいだけではあるまい。

それともうひとつ、アウフクタクトから始まる楽節が前のめり気味に聴こえること。

個人的な感覚かもしれないが、時折前後の音楽の流れがぎくしゃくしてノリが悪くなるように思われた。

とはいえ、個人的にはルックスも含め、佐渡さんより魅力を感じる指揮者ではある。

後半の曲目は、「皇帝円舞曲」、「ウィーン気質」、「シャンペン・ポルカ」、

「雷鳴と電光」、「鍛冶屋のポルカ」、「美しく青きドナウ」、「ラデツキー行進曲」。

終演は20:50。